Rca Tag Archive

Kings of Leon – Mechanical Bull

Chi se lo sarebbe aspettato? Chi avrebbe predetto che un gruppo (come tanti?) di ragazzotti zozzi arrivati dalla campagna americana sarebbe passato dal folgorante quanto grezzo esordio di dieci anni fa ad essere un combo di super rockstar mondiali? Da eccitare poche liceali nerd ad eccitarne migliaia ad Hyde Park? E soprattutto chi non ha pensato che all’incredibile successo di “Sex On Fire” sarebbero seguiti soltanto dei goffi tentativi di rincorsa? Beh, in effetti il successo avrà pure deviato le teste dei Kings of Leon ma, a sentire cosa producono in questo 2013, l’ha deviato in una strada che risulta essere incantevole da percorrere.

Dopo “Sex on Fire” (che era solo il biglietto da visita di un disco mastodontico e mainstream come Only by the Night) è arrivato un disco buono ma un po’ troppo sicuro come Come Around Sundown e soprattutto sono arrivate le liti, gli atteggiamenti sfrontati e una vita a New York City che di certo non ha aiutato i quattro ragazzi della radura. Questo Mechanical Bull era la prova del nove, o dentro o fuori dall’Olimpo del Rock’n’Roll. Già pronto ad essere etichettato una copia della copia, comodo rifugio per potersi permettere una vita sopra le righe. E invece arriva come un lampo a ciel sereno la maturità, la consapevolezza di una band che sul filo dei trent’anni dimostra di essere in splendida forma. Il patto di sangue ora (i quattro in questione sono tre fratelli e un cugino) va oltre la semplice intesa musicale, scava nelle vene e trova un sound sempre più personale, moderno e aperto a miriadi di influenze.

L’attacco del singolo “Supersoaker” mette in chiaro le cose, questo è un disco di Rock’n’Roll compiuto ma che non perde lo smalto in vestiti alla moda o dentro gli iPod dei runners che fanno jogging a Central Park. Non c’è spazio per pezzi spacca classifica, ma solo per grandi canzoni, suonate da una band che esce dalle casse come una sola entità. Niente “Sex on Fire” o “Radioactive” dunque, ma brani ragionati, costruiti e plasmati insieme. Tirati e mollati con dinamica magistrale, senza tendere o rilassare troppo la corda. Una giostra con salite e discese, onde altissime ma mai troppo veloci. Eppure tutto questo racchiude la frenesia degli esordi e l’aspetto più fashion degli ultimi dischi, nulla si scarta ma tutto muta e le parti si complementano meravigliosamente. Si, perché forse la potenza gigantesca dei Kings of Leon è proprio quella di essere evoluti senza stravolgimenti, tutti gli accostamenti ci risultano così naturali. “Don’t Matter” ruba la grinta e la sporcizia di “Molly’s Chambers” mentre subito dopo la linea di basso di “Beautiful War” ci accarezza la pelle. La voce di Caleb manda il pezzo in vetta, il ragazzo ha sempre più carisma e tecnica. Gratta via lo strato roccioso dalle corde vocali per trovare un cuore morbido. “Temple” è una vera bomba che ti esplode nelle orecchie, la miccia prende fuoco facilmente in un ritornello pronto ad incendiare gli stadi. In “Comeback Sory” arrivano le maggiori influenza Southern Rock, dove l’ipnotica chitarra di Matthew dona all’aria il rustico sapore della campagna. Il rullante di Nathan e le pennate di Jared ci introducono “Wait for me” e “Tonight”, due ballate groovose e dinamiche, che ti aspetti da questi Kings of Leon così completi. La loro sezione ritmica rimane senza dubbio una delle migliori in circolazione.

In buona sostanza questo album è grandioso, mette nel piatto tutto quello che sono stati e sono i King of Leon. E ci restituisce una band in grado di descrivere alla perfezione l’albero che ha tirato su in questi dieci anni (è un caso che una traccia si chiami “Family Tree”?). Albero curato dalla dura radice ai suoi frutti più freschi.

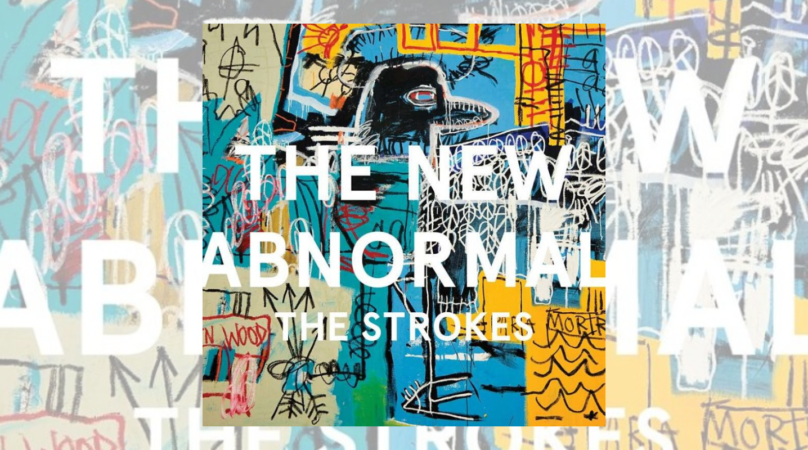

The Strokes – Comedown Machine

Avremmo potuto dire – per non crearci nemici subdoli e seguitare a vivere felici – “un colpo al cerchio e uno alla botte”, come giudizio su questo ultimo disco dei The Strokes, un “tutto sommato” o “benaccio” che magari sarebbe bastato per liquidare con falsità benevole quello che invece si dimostra un fallimento sonoro che cova sotto le oramai ceneri di questa band una volta propulsiva di nuovi stimoli alternativi; ma siamo onesti fino in fondo, Comedown Machine è un vuoto a rendere che esplora cose vecchie e senza fondo, chiaramente ricco di quel marchio di fabbrica fatto di chitarre avviluppate, voci in falsetto o roche e tutte quelle ingegnerie strutturali di arrangiamenti che hanno fatto la fortuna del gruppo, ma per convincere gli ascolti che è tutto “nuovo” ce ne corre, e Casablancas pare andare senza bussola, creando una linea d’ascolto che non convince se non addirittura scivola via come olio sulla pelle.

I Newyorkesi – dopo dischi ottimi di buon garage informale, alternativo – scadono nel trascurabile, farciscono una tracklist che pompa avidamente funk, classic-disco, schizzate di testa e refrain innocui da lasciare tutto fermo come se il disco non accenni a partire nel suo senso orario; undici brani e una dose davvero impressionante di paraculaggine che fa anche spocchia e fanatica autorevolezza, ma è solo una macchina col motore ingrippato che arranca, fatica e suda a tenere banco anche per un solo minuto che sia un minuto.

Avremmo voluto amare questo disco, anche con tutte le nostre forze, ma i The Strokes non hanno più quel suono di tendenza di una volta, la ruggine creativa avanza a dismisura e non bastano assolutamente i fragori elettrici di “All The Time”, l’inconsistenza disco che balla dentro “Welcome To Japan”, lo sculettamento glossy di “Partners In Crime” e i campionamenti civettuoli che tormentano “Happy Ending”, siamo all’opposto estremo dei grandi dischi della loro storia musicale, peccato, un’altra ottima band che si perde per sempre ed un disco che viene voglia – ma poi lo si fa – di lasciarlo lì senza toccarlo.

“Diamonds Vintage” Francesco De Gregori – Bufalo Bill

A dispetto d’ogni re che ha il suo oro, d’ogni regina che ha il suo diadema, il nostro “Principe” Francesco De Gregori, dopo Rimmel, vanta un suo secondo gioiello, Bufalo Bill, il disco della sua completezza e trasformazione nella maturità, che sebbene sempre refrattaria ad ogni confronto col mondo fuori, splende come un dispetto conto terzi fatto all’ingranaggio discografico mai come allora delineato al sensazionalismo della leggerezza commerciale di un “pop per tutti”.

E appunto il successo commerciale di Rimmel trova un De Gregori spiazzato, sdoganato nelle classifiche modaiole, il mondo che lui ha sempre rifuggito a gambe levate, e da lì che vediamo il cantautore “rintanarsi” di nuovo nelle sue cripte espressive, culle di purezze e fecondità.

Il mondo di De Gregori è sempre una meravigliosa strana favola a parte, un ricco vocabolario di metafore, sillogismi e “mezze parole” che introducono nella profondità – scambiata sempre per assurdità ermetica – dei personaggi, storie e scene che a grandi passi o gattonando, fanno andirivieni nelle sue straordinarie canzoni, nei suoi spaccati di sogno “fissati” in cristalli di poesia.

Con quel cantato anarchico, che non segue metrica o contrappunti, l’artista romano stria di venature agrodolci, amare e gigione le composizioni del suo spirito, le capovolge e le passa al setaccio del significato in cui mirare, fino ad estrarne solo il preciso distillato che occorre per ammaliare e avvelenare, di piacere armonico, un qualsiasi palato in cerca di schietti aromi lirici.

Pulito da ogni retorica decadentista, il disco è una vera rivoluzione di parole e assemblaggi, sempre girovago nella buona semplicità e con quel pianoforte che viene a trovare casa tra le tracce per arrotondarne le curve e per stilizzare ancor più le direttrici sognanti dei cantos, delle immaginazioni e degli orizzonti, nuovi, che si vanno a definire.

Una lotta continua il dover scegliere la traccia o le tracce da mettere in un’ipotetica lista graduata di emozioni, veramente impossibile sacrificarne una per l’altra per decifrarne una linea d’arrivo diretta al cuore, tutto si amalgama nell’insieme e niente si stacca dal corpo caldo di queste dieci gemme d’autore; ci sono dischi ove è possibile, ma questo non è un disco, ma un poema gentile e malinconico di velluto e carta paglia senza prezzo, dove non ci sono avanzi o fondi di tessitura e dove la fantasia cede il passo alla realtà delle cose.

Quello che si può fare è un azzardato assaggio di infinitesimali gocce di rugiada poetica, come nelle illusioni borghesi dell’infanzia L’uccisione di Babbo Natale, nella metafora amarognola sull’espansione maledetta dell’America verso l’Ovest degli indiani Bufalo Bill, ispirata da “La ballata di Cable Hogue” film di Sam Peckinpah o sulla “profezia” dei legami politici sporchi Disastro aereo sul canale di Sicilia, magari fermarsi nella coscienza che fa preghiera nella dolcissima Santa Lucia oppure riflettere sul dramma festivaliero del suicidio di Luigi Tenco Festival; ma un’avvertenza è d’obbligo, prima di assaggiare in pieno questo disco è sempre bene chiudere gli occhi e scordarsi di essere pesanti sulla terra, perchè il Principe non ama ritornare sui suoi passi una volta distribuiti con garbo ed eleganza i semi giusti per il germoglio di questi autentici “fiori di campo”, ha un carattere che non concede bis ma un cuore immenso come le note del suo filtro tra realtà e i poveri eroi di essa