Le Hinds sono quattro ragazze spagnole, madrilene per l’esattezza, delle quali, nell’ultimo anno, si è già parlato moltissimo nonostante la giovane età (si va dai diciannove ai ventiquattro anni). Inizialmente erano un duo, composto dalle voci e dalle chitarre di Carlotta Cosials e Ana Perrote, ed il loro nome era Deers, cervi al maschile, animali ai quali tramite un’operazione indolore, affrontata col sorriso sulle labbra, si è dovuto far cambiare sesso a causa della minaccia di causa legale da parte di una band dal nome simile; dall’inizio dello scorso anno alle due si sono aggiunte Ade Martin al basso ed Amber Grimbergen alla batteria. Le ragazze, seppur al loro primo full length, avevano già avuto molto successo con un paio di singoli, su tutti “Bamboo”, e con l’EP Very Best of Hinds so Far dello scorso anno (prima pubblicazione di un certo peso a nome Hinds), grazie al quale le quattro spagnole hanno avuto modo di suonare praticamente ovunque, di aprire per gruppi dal calibro degli Strokes, e di partecipare a grandi festival come quello di Glastonbury. Ma passiamo al disco, che, oltre a parlare di leggerezze varie, è sostanzialmente un bignamino riguardante l’amore e le sue varie sfaccettature scritto da quattro ragazzine riottose, o presunte tali, del secondo decennio del ventunesimo secolo, ben calate nell’epoca in cui vivono, che di restare sole non sembrano proprio volerne sapere per quanto finiscano per correrne il rischio. L’amore e la sua mancanza sono cantati e suonati nel modo sguaiato e sbilenco cui le Hinds ci avevano già abituato e preparato con le precedenti pubblicazioni (solo leggermente più pulito) che qui ritroviamo in buona parte, cosicché questo disco risulta nuovo solo per ventisette dei suoi trentotto minuti di durata. Durante i brani che lo compongono le voci di Carlotta ed Ana, una più melodica, l’altra più grezza, si inseguono, si superano, capita sembrino trovarsi in disaccordo, dare significati diversi alle stesse parole, salvo poi avvicinarsi e stringersi in un abbraccio, talvolta disturbanti eppur piacevoli, capaci di poter farci ricordare Kim Deal (i pianeti Pixies e Breeders sono comunque ancora lontani per le nostre giovani), ma ancor più spesso due sedicenni ubriache al parco in una calda e soleggiata domenica pomeriggio. Musicalmente il disco non ha molto da dire, i pezzi suonano tutti piuttosto similmente, il sound è per lo più un Garage Rock con frequenti strizzate d’occhio al Pop, soprattutto in buonissima parte dei brani fin qui inediti che, escludendo la buona “San Diego”, vanno un po’ a velare l’immagine esuberante delle quattro, il che non è da considerarsi un male a prescindere. Tra i loro riferimenti possiamo trovare Raincoats e Morlocks, così come i Pastels o i B-52’s saccheggiati delle loro tastiere elettroniche, e come sempre chi più ne ha più ne metta; comunque, nel loro specifico caso, a farla da padrona sono quasi sempre le chitarre di Ana e Carlotta, suonate in modo amatoriale o poco più, basso e batteria risultano essere solo lo scheletro al quale appoggiarsi. Si tratta dunque di pezzi facili, fatti per essere imparati a memoria dopo un paio di ascolti, con testi freschi, giovani, talvolta dolcemente stupidi, comunque sempre con quella goccia di emotività ben presente, anche nei brani più espliciti, più vicini all’immagine che le madrilene hanno fin qui dato di loro. I brani menzionabili che troveremo saranno il Garage Pop del nuovo singolo “Garden”, posto in apertura, “Fat Calmed Kiddos” che, se ce ne fosse bisogno, ci fa capire che il titolo del disco è da leggere con la dovuta ironia: “I needed a risk ’cause I needed to try/And I needed a breath ’cause you were out tonight” fino al coretto finale Please don’t leave me eseguito a modo loro, arriveranno poi “Castigadas en el Granero”,“Chili Town” e “Bamboo”, brani che comunque già conoscevamo, per scivolare verso la conclusione del disco e trovare “And I Will Send Your Flowers Back” col suo andamento triste e sbronzo (la soleggiata domenica si è ormai fatta scura e, scolando le ultime gocce dell’ennesima bottiglia, le nostre rientrano a casa, cantando e camminando maldestramente tra strade deserte illuminate dalle poche luci funzionanti e da un’eloquente mezza luna). Le Hinds confezionano il disco che avevano in mente e che il loro pubblico le chiedeva, ripulendolo giusto un po’, in modo da poter conquistare ulteriori ascoltatori, confermandosi così ben aderenti ai loro giorni, né più né meno. Non si tratta certamente di un lavoro da buttar via, il disco ha dei passaggi piacevoli, e si sente che è suonato da quattro ragazze che sono amiche anche fuori dai palchi e dagli studi di registrazione, in modo altrettanto certo non si può parlare di un gran lavoro; indubbio è che l’attesa per questo esordio lungo, seppur circoscritta al circuito indie, sia stata gonfiata parecchio rispetto a quanto ha da offrire.

Garage Rock Tag Archive

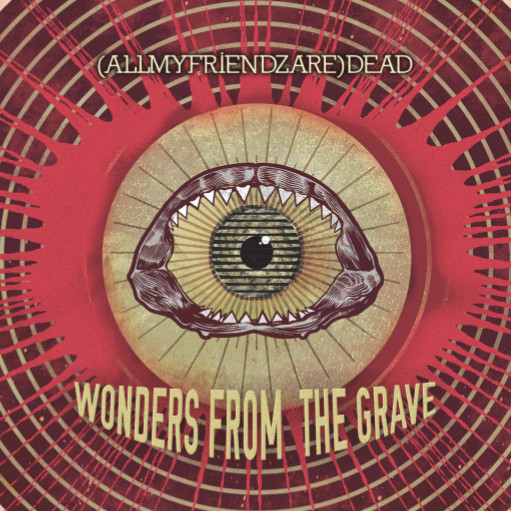

(AllMyFriendzAre)DEAD – Wonders From The Grave

A grandi passi al terzo full lenght continuando a coniugare rockabilly e glam rock con attitudine punk.

Continue ReadingBlonder – Radio

Per ovviare alla frustrazione di una che è costretta a passare metà della giornata davanti a un PC con l’audio fuori uso faccio un piccolo esperimento, un primo approccio senza audio. L’EP di esordio dei Blonder è disponibile in vinile 7 pollici e in free download. Modaioli. È una scelta ormai frequente, in linea con il dilemma dei tempi moderni del dover decidere tra progresso e tradizione. Non sono mai stata una fanatica del supporto ma se continuo a prediligere quelli fisici è a causa di una certa forma di feticismo in fatto di artwork, biglietti da visita del suono. Il front di Radio è essenziale, duocolor. il titolo in nero campeggia su un fondo ocra. Sul retro, un satellite artificiale, sempre nero. I tre ragazzi romani fanno alcune premesse. Dichiarano una vocazione per un certo Punk, dai Radio Birdman agli imprescindibili Stooges, e dicono anche che questo EP è stato un parto naturale ma frettoloso, senza troppa cura nella qualità. Non mi scompongo, perché per ora il contenitore mi ha convinta nonostante sia sfacciatamente Lo-Fi.

Rientro a casa e premo play, ed il contenuto suona estremamente in linea con le impressioni del mio primo ascolto-non-ascolto. Il ritmo serrato di “More Drugs Blue Sky” è trascinante nonostante le sbavature. I quattro brani che compongono Radio sono costruiti su distorsioni e ronzii Shoegaze evocano le atmosfere dei Ride agli esordi, ma con un energia che sa di anni 70 e di Proto Punk. Chitarra, basso e batteria. Tracce brevi, sporche e penetranti. Un timbro vocale non particolarmente originale, che per lo più non riesce a farsi spazio tra i riff ma che a tratti esplode graffiante, come sul ritornello di “And Feathered Cloud”, acida e melliflua, con dentro tutto il background musicale che si è costruito chi ha superato da un po’ la soglia dei trenta.

C’è da dire che forse questo ultimo brano l’unico in cui si manifesta in maniera più compiuta uno stile proprio. Le tracce che lo precedono risultano un saggio di quelle che per loro stessa ammissione sono le loro passioni e ispirazioni e poco svelano su quello che c’è da aspettarsi dai Blonder quando torneranno in forma di album compiuto. Non c’è alcuna smania sperimentale, né tantomeno la pretesa di essere sofisticati, ma a rimanere in bilico sulla sufficienza poi mi sento la prof stronza del liceo. Ammessi all’esame di stato del long play, ma prendetevi il tempo necessario per le levigature.

Nero & the Doggs – Death Blues

“Un uomo nero, nero, nero / Un uomo nero siede sul mio letto / un uomo nero, non mi fa dormire tutta la notte / L’uomo nero/ muove il dito/ su un libro abominevole…”

Si apre con la famosa poesia L’Uomo Nero di Sergej Esenin, poeta russo morto impiccato nel 1925, recitata dal grande Carmelo Bene, il nuovo album Death Blues di Nero & the Doggs. E si capisce subito che non sarà una passeggiata nel parco. Tensione alta, atmosfere Dark, sound incazzato e una voce che esprime rabbia e malessere. Nero e la sua band creano un luogo tenebroso, torbido e ansioso e nel quale perdersi, sfogarsi e, per i più tosti (ma sensibilmente disagiati), rifugiarsi. Il leader della band, cantante e bassista, si aggira per le strade, di Milano dal 2009 e da allora i suoi guaiti aspri e rabbiosi sono stati accompagnati da vari musicisti e dalla inseparabile batterista Grace. Un sound radicato nella cultura Garage/Punk degli anni ‘60/’70, ma che nell’underground della città meneghina trova e forgia la propria personalità. È lui l’uomo nero di Esenin che si appoggia sul vostro letto e con una musica che esce dai tombini e dagli scantinati cruda, oscura e marcia vi avvolge, vi scortica e vi sbatte in faccia una dura e amara realtà insana, tossica e corrotta. Così in una cupa atmosfera tra spasmi paranoici e rabbiosi disorientamenti esistenziali si snodano le 10 track della band milanese.

Con “Sweet Confusion” partono subito forte spazzando via la calma dell’intro “Uomo Nero” e ci catapultano di rabbia nel loro mondo del Punk Rock, con un pezzo che rievoca molto gli intramontabili The Stooges. Tutta la loro malsana indole viene fuori con l’emblematica ma efficace “Feel the Death”. Se in passato “qualcuno” aspirava a farsi accendere il fuoco, oggi Nero invita a farselo portare via “Come and take my fire / I wanna feel the Death”, canta con decisione. C’è anche tanto amore nell’opera come, per esempio, nella track “Damaged Love”. Ovviamente, è un amore sofferente, sanguinante fatto di pianti e menzogne, irrimediabilmente rotto che merita solo la morte totale: “Take the gun and shoot”, invita Nero parlando alla sua baby. Un mondo dove nell’amore non esiste serenità e in “Love is a Jail”, pezzo nel quale la band abbassa un po’ il ritmo ma non la passione, l’amore diventa una cella, che porta all’alienazione e ed impazzire.

Follia e deviazione mentale sono temi ricorrente nell’intero album. “You know i’m sick baby” è il “mantra” che ripete costantemente il cantante in “Sin City”, accompagnato da un ritmo incessante e potente che rende la sua psicosi reale; così come è sempre lo squilibrio che accompagna il sound della aspra “Insanity”. La band, oltre a spingere molto su testi non proprio convenzionali, imprime a molte canzoni un sound sostanzioso e completo dove al classico ed arrabbiato trio chitarra, basso e batteria spesso si aggiungono armonica, viola e piano (come per esempio nella già citata “Love is a Jail” o nella più rilassata “Blue Moon White Light”, track più calma di tutto l’album, o nella canzone che da il nome all’opera “Death Blues”), caratterizzando sempre di più in maniera inconfondibile il loro stile.

“L’uomo nero / muove il dito / su un libro abominevole / e, con canto nasale, sopra di me / come un monaco su un morto / mi legge la vita […]/ cacciando nell’anima angoscia e paura..” e tanto, tanto Rock’n’Roll.