The Cure Tag Archive

DIIV – Is The Is Are

I DIIV sono appena al secondo album, ma nei quattro anni trascorsi dall’esordio hanno avuto molti altri modi per tenere accesi i riflettori sulle loro teste colorate.

In un’era in cui per rendere la musica più appetitosa sembrano volerci molti contorni, alle band tocca essere presenti su ogni social network (e Instagram sembra essere tra le piattaforme più efficaci, nonostante sia quella al sonoro lascia il minor spazio, con i suoi 15 secondi appena di durata massima dei video). Ciò nonostante, i condimenti evergreen sono quelli che hanno a che fare con le love story e l’illegalità, e in generale tutti quelli che gli artisti non vorrebbero condividere.

Dopo essersi confezionato con cura un’immagine quanto più vicina possibile a quella del Kurt Cobain più commercializzabile, l’ironia della sorte ha voluto che Zachary Cole Smith, mente e immagine del progetto DIIV, ci sia caduto dentro con tutte le scarpe. Is The Is Are giunge infatti dopo una serie di sue vicissitudini personali, iniziate da un arresto nel 2013 per possesso di stupefacenti, e condite dalla presenza costante di Sky Ferreira nel ruolo di Courtney Love. All Apologies: non me ne vogliano a priori gli adepti dei Nirvana, ma c’è da soffermarsi sul parallelismo senza affrettarsi a gridare all’eresia. Perchè al di là delle ostentazioni di Cole, due ragazzi travolti da un successo inaspettato come lui e Kurt è lecito che qualcosa in comune ce l’abbiano, ansie da prestazione e instabilità emotive in primis.

Quel che è certo è che cambia il modo di affrontarle, ‘che se nel 1994 Tumblr fosse già esistito forse le cose sarebbero andate diversamente. Cole infatti è figlio del suo tempo, e i social network sono parte attiva della sua rehab. Appena un anno dopo un debutto accolto con entusiasmo da critica e pubblico, non solo si ritrova incasinato con la giustizia, ma anche con la classica inquietudine da sophomore: quella di fallire è la più umana delle paure, e giunto alla fatidica prova del secondo album Cole tenta di eluderla condividendo il processo creativo coi propri follower. Fragile sì, ma di certo meno estemporaneo di ciò che vorrebbe sembrare: il ragazzo è uno che ha capito come farsi amare da un mondo che vuole a tutti i costi interagire coi suoi miti. Il blog dei DIIV è il diario di bordo di Smith. A scorrerlo si può scoprire ogni aspetto di Is The Is Are. I wanted the title to come straight from the album art, I wanted the title to come from a poem, e prosegue svelando la genesi di un artwork estremamente home-made e di un titolo che viene dai versi nonsense del poeta francese Frederick Deming. Rendere accattivanti una cover scarabocchiata e una frase che in inglese non ha alcun significato: lo stai facendo bene.

Se è vero che è facile inscatolare il nulla e venderlo a peso d’oro, la notizia in questo caso è che dietro agli artifici si cela una buona dose di sostanza. Le diciassette tracce di Is The Is Are fugano ogni dubbio: quello di Oshin non è stato un caso fortuito, e l’emersione da un undeground affollato come quello di Brooklyn i DIIV se la sono meritata.

Le materie prime sono le stesse: devozione totale alle chitarre, che si rincorrono in territori Post Punk su linee melodiche pulite e nervose, che sovrastano le seppur incalzanti percussioni, a scandire tormenti di cui godere in modo insano. Meno improvvisazione e più spazio per le liriche, asciutte e ossessive. I progressi vocali di Cole si sentono anche quando gioca coi riverberi e le sbavature, sul mellifluo Shoegaze di “Bent (Roi’s Song)” o nell’ubriachezza dei loop di “Take Your Time”. “Se togli questa musica da tossici è meglio”, ha detto un mio amico l’altra sera mentre quest’ultima fuoriusciva dal mio autoradio e a poche centinaia di metri ci attendeva un posto di blocco pronto a stanare le birre di troppo che avevamo in circolo: perifrasi irriverente, ma a voler condensare in poche parole l’universo sonoro imbastito dalla musica dei DIIV è in fin dei conti una delle più calzanti. Le corde che corteggiano costantemente la New Wave à la The Cure si aggrappano a ritmi più sostenuti, in risultati lisergici: nelle atmosfere sognanti della intro di “Out Of Mind”, nel giro catartico che sfuma in chiusura in “Under The Sun”, nella inedita versione Noise di Sky Ferreira alla voce in “Blue Boredom”.

Una gestazione lunga, con tutto il tempo per levigare, e a conti fatti ben speso, perchè la dose di cura nei dettagli è quella giusta, che bilancia le componenti ma non rinnega le origini Lo-Fi della militanza nei Beach Fossils. La title-track spezza il disco a metà introducendo un umore diverso, disteso e scanzonato. Torna poi la consueta mistura viscosa e perturbante, negli episodi più intensi e lavorati (“Healthy Moon”, “Loose Ends”) così come in quelli più spontanei (i venti secondi del riff di “(Fuck)”).

L’Indie d’oltreoceano crede ancora nell’essenza del Rock, quella a base di chitarre e malessere, e di fronte all’evidenza torno a crederci un po’ anch’io.

We Are Waves 20/06/2015

We Are Waves @ Blah Blah, Torino, 20/06/2015

Breve e doverosa premessa: il mio primissimo incontro con i We Are Waves non avviene durante un live con tutta la band al completo, ma durante una festa di quartiere (quartiere Vanchiglia, Torino), in un negozio di dischi (Gravity Records) dedicato alle etichette indipendenti, dove la band ha suonato in formazione di electro-set che vedeva rispettivamente il cantante Fabio Viassone e Cesare Corso, alle prese con chitarra e sintetizzatori. Da quel primo casuale incontro, intuisco che la musica che stavo ascoltando era qualcosa di speciale; lo capisco dal fatto che mi ritrovo improvvisamente a sorridere, e comincio a sentire dentro una sensazione rassicurante, del tipo “Eccoti qua finalmente, ti stavo cercando”. La questione andava comunque approfondita, mica ci si può fermare alle prime impressioni. Compro Promises, quando torno a casa me lo sparo nelle orecchie, ed è stato come averli là, tutti: The Cure, Joy Division e tanti, tanti altri, tutti a dare il proprio contributo a quel disco dai toni così decadenti ed attaccati alla tradizione New Wave, ma che allo stesso tempo suonava moderno, influenzato di certo dalla tradizione elettronica torinese, e non un disco-fantoccio dalle finalità esclusivamente evocative. Il mio desiderio è quello di poterli riascoltare a breve, e l’occasione si presenta in fretta per il release party di Promises al Blah Blah di Torino. Fine della premessa.

Mentre Torino si prepara alla visita del Papa a botta di maxischermi e transenne lungo tutta via Po, il Blah Blah si prepara al live della serata sfoderando i propri santi protettori; ecco comparire sull’amplificatore l’effige di un altro famoso papa, “Papa Morrisey”, giusto per rendere chiara a tutti la religione che si segue in certi luogo di culto. Dopo più di un anno i We Are Waves tornano a suonare nella propria città con un concerto questa volta che vede la band al completo, nella formazione di Fabio Viassone alla voce e chitarra, Cesare Corso ai sintetizzatori, Fabio Menegatti al basso e Francesco Pezzali alla batteria.

Il pubblico è di certo quello bello ed affettuoso di chi gioca in casa, ricco degli amici di una vita che vengono a festeggiare un nuovo traguardo, ma non solo; sono tanti i curiosi ed amanti della musica accorsi per sentire dal vivo quello che in digitale li ha tanto entusiasmati. Il risultato? Il Blah Blah è stracolmo di gente. E Promises è un album che merita tutto questo affetto. Lo percepiscono maggiormente le anime inquiete, per le quali questo disco è come una goccia nel mare sconfinato delle proprie solitudini, e che nella sua versione live, grazie ai suoni ed alla voce intrisi di malinconia, riesce ancora di più ad arrivare in quei luoghi carichi di ferite, ed alleviare quel dolore che solo nella musica, certa musica, può trovare ristoro. Promises viene suonato quasi per intero, mentre gli ultimi pezzi sono quelli di Labile, disco del 2014.

A concerto finito la sensazione è bellissima, e se qualcuno venisse oggi a chiedermi: “Fanno musica New Wave, un genere che ha visto i suoi anni migliori all’incirca 30 anni fa. C’era davvero bisogno di un gruppo così?”. La mia risposta sarebbe: “Si. Ce n’era un disperato bisogno”.

We Are Waves – Promises

Arrivato sul mercato da quasi due mesi per l’etichetta valdostana MeatBeat Records, Promises (secondo album della band dopo Labile del 2014, uscito per Memorial Records) è un disco che fa sperare parecchio pur mettendo subito in chiaro un legame col passato consistente sia sotto l’aspetto estetico e formale, sia sostanziale e che tocca tanto la parte lirica quanto quella strumentale. Un’affinità con gli anni Ottanta che si nota presto non solo dall’ascolto delle prime note dell’album ma anche con la lettura dei titoli stessi dei brani (l’orwelliana “1982” su tutte) e nella bellissima immagine di copertina che ritrae dei ragazzini con gli sguardi tesi a narrare la storia di due fratelli di cui il maggiore, cresciuto inevitabilmente troppo in fretta, si trova a dover proteggere il più piccolo dalle sue paure. Diventare adulto non è una scelta e forse non lo è neanche il mantenere un legame con le proprie radici. Questa sembra la chiave di lettura principale di Promises, album in grado di evocare gli Ottanta ormai lontanissimi nel tempo, celebrandoli nella loro avvenenza e non nelle trashate da amarcord televisivo ma nello stesso istante capace di andare oltre, avvolgersi alle contaminazioni del presente, provando a smascherare un futuro prossimo che conservi comunque intatta l’anima rock decadente dei protagonisti.

Undici tracce che smascherano e infondono tutte le emozioni incontrate in qualsiasi processo di crescita, siano esse il tormento per l’inconsapevolezza del domani, la depressione di chi sa che andare avanti significa inevitabilmente abbandonare qualcosa di sé e del mondo che ha amato, ma anche la risolutezza di chi è convinto di poter raggiungere i propri obiettivi e con essi una felicità dalla forma sconosciuta. Pur giungendo da un mondo non certo famigerato per la sua ilarità, Promises non è dunque un lavoro prettamente disilluso e non lo è tanto nei testi, quanto nelle melodie, nonostante tutto, dai suoni scelti, alla timbrica di Fabio Viassone, lascino supporre il contrario.

Le promesse di questo bellissimo disco, di questa più che promettente formazione torinese, prendono spunto dagli Ottanta di The Cure, Joy Division, Sister of Mercy, Tears for Fears tendenzialmente seguendo lo stesso solco di un’altra band molto interessante, i Christine Plays Viola, ma rilevando di queste radici, non tanto gli aspetti Dark quanto quelli Post Punk e Synth Wave e quindi finendo per mettersi sulla ruota dei capiscuola del revival, se non tanto The National e Interpol, troppo Indie Rock al confronto, piuttosto Editors, White Lies ma anche The Prids e Les Savy Fav, finendo, in più di una circostanza, per buttarci giù dalla sedia, costretti a muovere il culo sotto ritmiche da disco eighties.

Se per molti i Soviet Soviet non hanno rivali in Italia nel genere, siamo pronti a scommettere che non passerà molto tempo prima che i pesaresi dovranno avere a che fare con questi We Are Waves.

Winter Severity Index – Slanting Ray

Quel che una volta era un quartetto tutto al femminile, ora, nel 2014, troviamo a trainare la carretta la sola Simona Ferrucci, anima e corpo del progetto Winter Severity Index. Slanting Ray è la conseguenza dell’estro dell’artista, stavolta accompagnata da Alessandra Romeo (già con Bohemien, No Fun e Cat Fud) al synth e alle tastiere. Presenza meno fissa è quella di Giovanni Stax che suona il basso in ambito live. Il duo romano ci propone un cupo Dark Wave i cui background sono ovviamente The Cure, Siouxie and the Banshees e Joy Division, il tutto in una salsa più minimale, ma non per questo meno avvolgente ed intrigante. Le canzoni di Slanting Ray ci faranno precipitare in un baratro oscuro, in una galleria priva di via d’uscita, dove disperazione e paranoia troveranno terreno fertile per dar vita ai nostri incubi più reconditi. Non importa che le atmosfere siano sognanti (“At Least The Snow”), opprimenti (“A Sudden Cold”) o persino più ritmate, sfruttando la regalità di un sassofono, fatto usuale anche per i The Cure (“Ordinary Love”),non si perde mai la cognizione dell’amore/odio viscerale da cui sono venite fuori queste dieci perle nere sanguinolente.

La voce di Simona è perfetta per il genere: la timbrica presenta parecchi picchi crepuscolari, rarissime aperture celestiali, come in “Lighting Ratio” ad esempio, e taglia via ogni linea melodica nella penultima “Compulsion”, optando per uno sbalorditivo cantato/parlato. La ricercatezza e la morbosità del sound delle Winter Severity Index è un qualcosa a cui molti di noi non sono ancora preparati, il disco si fa ascoltare a momenti con eccessiva fatica ed una volta concluso difficilmente si ha ancora la voglia di ricominciarlo daccapo. E’ principalmente rivolto agli amanti della corrente nata negli anni 80. Chi non è incluso nella cerchia degli adepti della Dark Wave si senta libero di passare oltre.

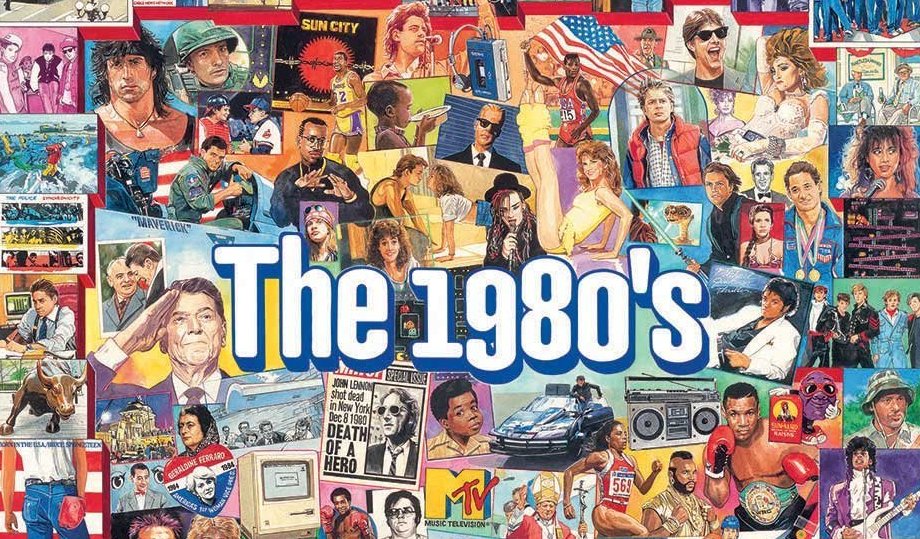

Le Superclassifiche di Rockambula: Top Ten anni Ottanta

Esiste un decennio più controverso degli anni 80? Ed esiste un modo peggiore di iniziare un articolo che con due domande retoriche? Ovviamente (altrimenti non sarebbe una domanda retorica) la risposta è no in entrambi i casi.

Gli anni Ottanta per gli ultra trentenni come me sono gli anni più straordinari che ci siano, quelli vissuti nel pieno della fanciullezza ma che avremmo navigato magicamente anche nella decade seguente, per l’ovvio ritardo con il quale il nostro paese ne ripresentava le tendenze, anche cinematografiche e musicali. È stato per noi il decennio ammaliante che ci ha fatto diventare quello che siamo, straordinario e favoloso perché, pur se ben saldo nella memoria, ha un sapore di tempi antichi, passati, andati per sempre. Dieci anni in sospeso, ambigui che nella musica ma anche nel cinema, nella moda, nel costume, nella politica, in tutto insomma, hanno toccato gli estremi più lontani che si potessero immaginare.

Erano gli anni di “Video Killed the Radio Star” e quelli di “Luna”, di “Enola Gay” e di “Gioca Jouer”, di Falco e Miguel Bosè, di “Vamos a la Playa” e “Vacanze romane”, gli anni di Raf, di Madonna e i Duran Duran, di “Take on me” e Gianna Nannini, de “La Bamba” (la canzone), Nick Kamen e Jovanotti che faceva il verso ai rapper americani e poi Francesco Salvi con le sue canzoni ultratrash. Gli anni 80 sono stati per molti la decade trash per eccellenza e anche se tanta della sua spazzatura oggi è considerata oggetto di culto, fu anche un decennio colmo di musica eccezionale. La nostra classifica prova a darvene un esempio.

Al primo posto si piazza Bleach l’album che non solo ci consegnò una delle più grandi band e dei più amati, imitati e adorati cantanti di sempre, una leggenda vera ma pose anche le basi per una delle ultime rivoluzioni del Rock che esplose poi nei 90. Subito dietro i Sonic Youth, capaci di prendere l’eredità dei Velvet Underground e adattarla ai nuovi tempi (grazie anche all’esperienza con Glenn Branca e Rhys Chatam) e un’altra formazione clamorosa, The Smiths, tra le più rappresentative del suo tempo grazie anche a un frontman dal fascino indiscusso. Buon piazzamento per Curtis e il suo Closer, ponte metaforico tra due diverse epoche e ottima doppietta per gli eredi (in parte) Cure con Disintegration e Pornography. Sorprende la presenza di ben due dischi italiani i quali, se certamente non avranno avuto un ruolo primario nella storia della musica mondiale, per il nostro paese hanno suonato come uno stravolgimento incredibile della realtà. Due album profondamente diversi ma dalla potenza espressiva non dissimile, Affinità-divergenze fra il Compagno Togliatti e Noi del Conseguimento della Maggiore Età dei CCCP e Franco Battiato con La Voce del Padrone. Chiudono altre due sorprese, Tom Waits e i Dinosaur Jr mentre restano purtroppo fuori dalla top ten a malincuore e per pochissime preferenze di differenza capolavori come Zen Arcade (Hüsker Dü), The Stone Roses, The Joshua Tree (U2), Thriller (Michael Jackson), i Duran Duran che disperdono i voti tra Rio e l’omonimo e tanti altri. Peccato anche per l’assenza di Pixies, Talking Heads e Metallica ma le classifiche sono sempre difficili.

Diteci voi, chi non doveva mancare? Chi non avremmo dovuto inserire? E vi piace il primo posto?

1. Nirvana – Bleach

2. Sonic Youth – Daydream Nation

3. The Smiths – The Queen Is Dead

4. The Cure – Disintegration

5. Joy Division – Closer

6. CCCP – Affinità-divergenze fra il Compagno Togliatti e Noi del Conseguimento della Maggiore Età

7. Franco Battiato – La Voce del Padrone

8. The Cure – Pornography

9. Dinosaur Jr – You’re Living All Over Me

10. Tom Waits – Rain Dogs

Dust Fear of Lover – Dust Fear of Lover

Dalla statua in copertina capiamo subito molte cose. Pochi spazi all’immaginazione. Tutto ben prevedibile e indirizzato sin dalle prime note. Una minuziosa gestazione del dolore incanalata in vie sicure. Dust Fear of Lover da Brescia è una one-man band composta dall’enigmatico Death Boy (sulla band si trovano pochissime informazioni sul web) e ha l’atmosfera grave della New Wave tinta di nero che paga il suo pegno ai grandi santi del passato: Jesus and The Mary Chain, Bauhaus, Joy Division.

Grande frenesia e oscurità, un suono depressivo, malato che si materializza in un basso pulsante e ossessivo (lode al maestro Peter Hook) che martella tutto il disco senza tregua. Suono anche statico, claustrofobico con numerosi accenni Industrial, come nella violenta e logorante “As my Bite” che pare essere uno smusso agli spigoli dei Ramnstein. Una lunga strada buia senza fine, percorsa lentamente e priva di curve, un viaggio terrificante e doloroso tra carne e spirito. “Usher” si presenta con una chitarrina molto casalinga e il solito basso martellante (che tra i suoni del disco è sicuramente l’ingrediente più gradito e curato). La voce di Death Boy si alterna poi a quella di una caparbia fanciulla che ben bilancia innocenza e malizia in “Don’t Know Why”, uno dei pezzi più riusciti del progetto. The Cure non mancano all’appello e, anche se le loro atmosfere sono un po’ annebbiate, le loro magiche visioni appaiono come fantasmi in “The Pieces of my Soul”. Sogno sacro ma incredibilmente materiale, contraddistinto da tastiere che pare vogliano cantare la loro infernale ninna nanna. “A Stain in me” è invece una pesante cavalcata, raffazzonata con tante, troppe idee buttate nel calderone senza mescolare troppo. Tanti brani dati in pasto a bpm forsennati, in ogni caso a vincere sono sempre le semplici ma efficaci ritmiche e una produzione che riesce a essere puntigliosa nonostante la semplicità e il suo essere terribilmente casalinga. Sicuramente una iperproduzione avrebbe snaturato lo strato grezzo che sta in superficie, con questo suono il disco suona più vero, più dolorante e rimane comunque un tuffo indietro nel tempo. Un bel regalo per tutti gli affezionati del vero Dark, quello delle radici, anche se sporcato di qualche schizzo più moderno. Quella musica che senza troppi effetti tramuta i suoi incubi in realtà.

Spicca tra i tanti grigiori del disco “I Wish it Would Never End”. Sembra essere un addio voluto, come uno sguardo fisso verso la nave che parte, con il dolore dentro e la faccia impassibile di un uomo che vede le sue speranze partire. Il grigio si tramuta in nero pece e lascia la traccia di un sound che sembra antico, polveroso, lacerato ma ancora solido e pulsante. Pronto a confezionare ancora la sua buona dose di agonia.

The Black Angels – Indigo Meadow

Questi maledetti anni 60, fiori che sbocciano in teschi. Profumo di morte e fantasia. Rinascita e decadenza nel decennio più rigoglioso per la musica Pop. Semplicemente gli anni che meglio hanno rappresentato la libertà, il viaggio.

C’è da dire che in questo caso sarà del facile revival, musica già masticata e digerita più volte, ma The Black Angels da Austin confermano dopo qualche episodio così e così di aver finalmente trovato insieme al loro revival anche il loro sound decisivo. Certo è che i ragazzi sono scaltri a rubare i suoni graffianti da LP di altissima qualità. Saccheggiano il nome da una canzone del disco con la banana (“The Black Angel’s Death Song” è solo uno degli undici capolavori presenti in The Velvet Underground & Nico) e riprendono senza troppa remora gli svarioni più tossici e visionari di Ray Manzarek, le cavalcate dei Black Sabbath e, per non sembrare troppo ancorati alla comoda Psichedelia, aggiungono il nero dei The Cure e Jesus and The Mary Chain. In più conservano una fetida alitata del marcissimo Garage svarionante alla Black Rebel Motorcycle Club. Forse con questa carrellata di nomi più o meno affini potrei aver detto tutto. E invece no. I texani a questo giro confermano non solo di aver l’abilità di suonare moderni con le sonorità di cinquanta anni fa, ma anche di risultare accattivanti e (perché no?) melodici.

La batteria della bionda Stephanie Bailey ci proietta subito in un caleidoscopio ricco di colori e sfumature, dove tutto è visione e nulla è reale. Le tastiere calde e più che mai dal sapore vintage bene si intrecciano al resto del combo. Così la title track “Indigo Meadow” è un calcio verso un mondo magico e avvolgente, dal sapore di marijuana (o forse dovrei dire LSD?) e dai sensi rallentati. Parte “Evil Things” e il vortice continua ma con colori più scuri e verso sogni più tetri. Un inferno lento e doloroso, ecco la cavalcata di Ozzy e soci, dove la voce di Alex Mass pare distorcere da sola tutti gli altri strumenti. “Don’t Play With Guns” vince per armonie e melodie accattivanti e qui Lou Reed ritorna ragazzo, ringiovanisce la sua pelle e il suo spirito ritorna acerbo.

Il disco per fortuna conserva sempre quel senso di imprevedibilità grazie ai suoi incredibili sprazzi di genialità. Un esempio? Il feroce attacco del ritornello di “Love me Forever”. E qui a rivivere è niente meno che mister Jim Morrison. Il passato prova ad avere il sopravvento ma questa musica ribolle ora nel nostro stereo, pulsa e vive adesso. Un grande schiaffo a tutte le iperproduzioni e alle loro centinaia di futili e perfettine sovraincisioni.

Nonostante il senso di improvvisazione, tutto pare studiato per il nostro “viaggio”. I tredici brani dilatatissimi scorrono a passo lento, avvolgendo piano piano corpo e mente. L’arpeggio di “Always Maybe” è una ninna nanna maledetta e insistita, mentre “War on Holiday” sprigiona tutta l’energia spesso tenuta sapientemente al guinzaglio. La band arriva perfino a mischiare i sensi e ci invita ad ascoltare i colori del suo fantastico caleidoscopio (“I Hear Colors”) per poi chiudere con la ballabile e poppettara “You Are Mine” e con “Black Isn’t Black”, dove le vociecheggiano sempre più lontane fino a sfumare insieme al riff insistito, quasi a reintrodurci alla nostra stupida e monotona realtà.

Certo che bastano questi suoni profondi, questi rumori lunghi ed estenuanti. La sensazione nel finale è quella di uscire dal tunnel assuefatti e stonati. No non è un semplice viaggio nel tempo ma un trip visionario e delirante, senza stupefacenti. Una musica può fare.

Spiral69 – Ghost in my Eyes

E’ il tocco raffinatamente bluastro della wave targata duemila quella che fluidifica la tracklist del nuovo disco degli Spiral69, Ghost in my Eyes, il contenitore delle melodie travolgenti alle quali questa straordinaria formazione ci ha abituato sin dal primo album, un sound reiterato e approfondito dalle suggestioni e sonorità che si tingono di ossessione e Gothic-Folk per sedurre moderni flàneur tra un sorso di Assenzio e un morso di lussuria notturna.

Riccardo Sabetti, focus, fulcro e attore sonico principale del logos Spiral69, qui con la produzione artistica di Steven Hewitt (drummer e co-autore dei Placebo) e la consolle di Paul Corkett (The Cure, Cave, Radiohead, ecc), introduce un clima suadente ed epico che padroneggia la materia dell’atmosferizzazione, lontano dai geli cattedratici della primarietà di genere e assai vicino all’hook radiofonico, quella melodia catchy che lentamente entra sottopelle e freme di uscire dai pori, l’epidermidità assoluta di un sound generale nato per far vibrare e contrastare le sovrapposizioni modaiole last minute; tracce come istantanee, brani come Kodak tornate fuori da cassetti insospettabili, sogni e ombre che si contengono lo spazio vitale di una emozione da vivere per una manciata di minuti, per quella sacrificalità presente nelle ascensionalità epiche di “Waves”, al dettaglio netto del romanticismo riflessivo “No Heart” oppure nei davanzali della solitudine che sbottano nel mid-.fragore Rock di stampo Depeche Mode “Dirty” e Cure “Please”.

Piano, sinth, archi, effusioni e strizzate di cuore fanno parte dell’architettura generale, l’originale equilibrio tra riferimenti storici e avanguardia contemporanea, il complemento ideale per chi fosse esclusivamente alla ricerca di forti emozioni e parentesi fumè, oppure alla cerca di un fuoco suggestivo di amalgame senza fondo.

Disco di riferimento, consigliato.

“Diamanti Vintage” The Cure – Three Imaginary Boys

É storia appurata, se non ci fosse stato in giro in quegli anni, tra le masserizie squarciate del dopo punk, lo spirito allucinato degli Joy Division, di loro non ne avremmo saputo mai nulla, o forse non sarebbero mai esistiti.

Prima Easy Cure con il naso dell’istinto, poi Robert Smith alla chitarra e voce, Michael Dempsey al basso e Lol Tolhurst alla batteria fondano il nocciolo primitivo della più grande leggenda oscura del rock che prenderà il nome The Cure, l’emblema notturno del buio.

Ma qui siamo alle origini della loro novella, e sebbene Smith e soci si vestono di nero e si bistrano gli occhi di nerofumo, siamo lontani da come li conosciamo oggi; è l’esordio di una band che vuol fare ballare, divertire, saltare tra ritmi punk-reggae e baldorie beat anni 60, dove la malinconia fondamentale dell’epoca sale in gola solo in sparuti episodi disseminati nella tracklist.

“Three imaginary boys” arriva come a far pace – dopo il singolo dell’anno prima Killing an Arab che tanto aveva fatto infuriare le comunità islamiche per via del suo contenuto oltraggioso – col mondo intero, e colpisce subito nel segno per la vivace stravaganza ed eccentricità surreale di cui si colora.

I “giocherelloni del Sussex”, come saranno chiamati scherzosamente i The Cure, guadagnano le prime pagine delle riviste rock, fra i protagonisti della nuova corrente post-punk guidata appunto dai Joy Division e Siouxie & The Banshees. Il resto lo fa la bizzarria della proposta musicale: un suono magro, con la chitarra di Smith in primo piano e atmosfere diafane che prendono spunto dalla psichedelia Endrixiana quanto al glam di Bowie.

I ragazzi hanno vent’anni e il suono può sembrare ancora immaturo, abbozzato, ma fresco e irriverente 10.15 Saturday night, Object e So what, emozionante nella rivisitazione distorta e ubriaca di Foxy Lady di Endrix, terribile nell’urlo lancinante di Subway song e allucinato nello swing che si scalda per poi prendere fuoco in uno stranissimo reggae-free jazz Meat hook; il romanticismo nebbioso, che poi cova nel carattere dei musicisti, trapela nel gioiello del disco, quel Fire in Cairo dal ritornello lento e imbambolante in cui sono cantate le lettere in inglese dell’alfabeto – i, erre, effe ecc -, che lascia presagire – col senno di poi – la via maestra della band verso la “linea gotica” che li incoronerà – nel giro di due/tre album – portavoce ufficiali della nuova generazione di sconfitti.

Tuttavia rimane un esordio allegro e pimpante, ancora vergine e immacolato rispetto al tetro dark che abbracceranno in futuro, dove prenderanno coscienza che l’essere depressi è la vera realtà,. se non l’unica, per essere felici senza un sorriso e per sorridere senza una smorfia di viso. Disco essenziale come un’arcobaleno prima – e non dopo – la tempesta no-future che bussa all’uscio.