A meno di due anni dal precedente Ore Piccole ritornano i milanesi Guignol con il loro sesto lavoro in studio ed una band nuovamente rinnovata. Troviamo infatti, oltre al leader Pier Adduce ed al confermato Enrico Berton alla batteria, l’ingresso in formazione di Paolo Libutti al basso e Raffaele Renne alla chitarra; in svariati brani la band sarà supportata anche dal polistrumentista, nonché produttore del disco, Giovanni Calella. Abile Labile è il titolo scelto per questa nuova fatica, titolo che ben rappresenta personaggi e situazioni che si muovono tra stati d’animo e circostanze agli antipodi, figure ordinarie e straordinarie di questo presente sempre più alienante, pronte a

prendersi la loro rivincita sulla vita come a soccombere ad essa, libere o ancora alla ricerca della propria identità.

Incontreremo stacanovisti (il Rock Blues di “Salvatore Tuttofare”) piegati allo sfruttamento ed alla disumanizzazione del mondo del lavoro, pronti a fare qualunque cosa senza mai raggiungere un miglioramento della propria precarietà non solo lavorativa, sino all’inevitabile cortocircuito; accompagnati da un’introduzione bucolica (cade sul davanzale e cade sul balcone/sull’orto di tuo padre chino sotto il sole) visiteremo la malata terra di Taranto colpita nel profondo dalle polveri prodotte dalla sua grande acciaieria nella sentita e riuscitissima “Polvere Rossa, Labbra Nere”, tra voglia di verità e resistenza e tristi pensieri (dubbio che pende giù come un nodo scorsoio/meglio morti di fame o respirando acciaio?). Troveremo, nella tirata “L’Uomo Senza Qualità”, un cane sciolto che dopo una vita ai margini cerca la propria rivincita e per costruirsi una nuova e forte personalità si convince persino di poter diventare un terrorista pronto a spingersi sino al gesto estremo. Osserveremo due bellissimi quadri metropolitani: “Il Cielo Su Milano” che, non senza riferimenti politico-sociali, partendo dal pretesto meteorologico, ci racconterà l’abbruttimento piccolo borghese di una città dove quando soffia il vento pulisce un’aria opaca e tesa a tal punto che la visione del cielo dopo il suo passaggio potrebbe considerarsi pari a quella dell’acqua nel deserto, e “Luci e Sirene”, brano randagio, periferico, dalla grande potenza visiva, nel quale l’atmosfera notturna verrà illuminata solo da inutili lampeggianti blu (sotto il cielo di questo viale/luci e sirene scuotono le sere/per presidiare chissà che cosa/mentre accade quel che deve accadere), delicati soffi melodici impreziositi dall’ottimo lavoro di Francesca Musnicki al violino. Incontreremo anche un divo del porno catalizzatore di desideri ed invidie (“La Coscienza di Ivano”, godibilissimo divertissement con ospite Guido Rolando Giubbonski al sax) pronto a presenziare ovunque pur di accrescere la propria popolarità (Priapo un po’ mondano tra ironia e clamore volerà il tuo nome), e l’irriverente maîtresse di un vecchio bordello (“Sora Gemma e il Crocifisso”) che associa la figura del Signore a quella di un figlio perso chissà come e riempie la casa di crocifissi senza esimersi dall’esercitare la propria professione (nella casa del piacere la profana devozione), libere e geniali figure di brani ben riusciti che in alcuni passaggi ricorderanno facilmente personaggi e situazioni tipicamente nostrani. Libere e geniali come indubbiamente era Piero Ciampi, grande personaggio ai margini, di cui la band propone una rilettura de “Il Merlo”, pezzo che potrebbe sembrar scritto a 4 mani da Arturo Bandini, famoso alter ego di John Fante, e dal Bukowski più sfatto. L’ottimo lavoro della band e di Pier Adduce che lo interpreta con grande teatralità e lo arricchisce con l’uso dell’armonica, rendono il brano forse meno fragile ma ancora più ubriaco ed affamato di quanto già non fosse, donandogli un’urgenza che lo farebbe dire loro; credo che persino il suo autore applaudirebbe o concederebbe una smorfia di approvazione, sicuramente applaudo io.

La poesia e la sardonica ironia che da sempre contraddistinguono i testi di Adduce raggiungono dunque in questo lavoro nuove vette alle quali la band, nonostante i continui cambi, regala ottimi abiti pur rischiando, se solo i nostri fossero un bene più comodamente fruibile, il remix facile in un paio di occasioni (per quanto dopo “Geordie” credo ormai non esista brano che non corra tale pericolo), tanto da farmi trovare sempre più gradevole l’idea che questa formazione provi a spingersi un po’ più in là; al contempo è un piacere poter ascoltare del buon sano e schietto Rock che non necessiti di prefissi catalogatori ad anticiparne il vecchio e caro nome, ma che suoni alternativo ed indipendente per innata attitudine.

Tony Mistretta Author

Guignol – Abile Labile

Hate & Merda – La Capitale del Male

Gli Hate & Merda sono un duo fiorentino composto dal batterista Unnecessary 1 e dal chitarrista ed urlatore Unnecessary 2. Oltre a nasconderci i loro veri nomi il duo non mostra i propri volti, coprendoli con impenetrabili calze nere in modo da annullare l’identità visiva, cosa che, oltre che con questi tempi di selfie ad oltranza, risulta in contrasto con le copertine dei loro dischi; un singolo volto accompagnava il loro primo lavoro La Città dell’Odio, una vecchia e piuttosto macabra foto di gruppo accompagna questo nuovo full length, volti di tanti signor nessuno che potrebbero essere chiunque, volti di tanti non necessari. Il sound del gruppo è molto istintivo (il disco è stato registrato in una sola notte) e vi troveremo molteplici riferimenti (Melvins, Yellow Swans, Black Sabbath, Om, The Angelic Process, Earth per citarne alcuni) tutti piuttosto estremi; sarà dunque in modo radicale ed ossessivo che viaggeremo tra la vita e la morte, tra i rapporti umani e la solitudine. “Non esiste filosofia che possa contemplare il male. Quando arriva si mangia tutto(…), però il male è rappresentato, già tempi or sono dal Ponte Vecchio si buttavano le streghe”. Con queste parole del bizzarro filosofo fiorentino Stefano Santoni, prima di essere sommerse da droni e tamburi palpitanti, parte il disco con la title track, subito capace di farci capire quali territori andremo a visitare, subito virulenta, capace di farci smuovere qualcosa dentro, per poi dissolversi e farci ritrovare chiaramente le ultime parole di Santoni: “il male serve, serve anche il male…”. Si prosegue con “Foh”, tiratissimo pezzo Sludge Noise con parte centrale più rilassata, brano in cui inizia a prendere forma una certa circolarità (ma sempre e comunque spigolosa) del lavoro della band che qui ci delizia con un testo ermetico ed intenso che se fosse proposto da un cantautore dalla voce sottile, pizzicando le corde di una chitarra classica, quasi ci farebbe gridare ad un nuovo miracolo della canzone d’autore italiana, invece il non necessario numero due ce lo sbraita in faccia, ci sbraita in faccia queste parole: “l’unica cosa che esiste sono io, ho dovuto accendere una luce per capire che ero solo…le persone sono sempre bellissime quando ti dicono addio, ma un giorno anch’io me ne andrò, e allora anch’io sarò bellissimo”. Violentissime sono “L’Inesorabile Declino”, introdotta da una celebre scena de Il Cattivo Tenente di Abel Ferrara, e “La Capitale del Mio Male”, due veri e propri macigni disturbanti di Noise, Drone e Sludge nei quali si fatica a credere che tale delirio e personalità possano essere proposti da soli due elementi spersonalizzati. Tra queste due rocce si trova “In Itinere”, pezzo col quale ci spostiamo in territori più ambientali e nel quale troviamo come ospiti Matteo Bennici (Squarcicatrici) al violoncello e Stefania Pedretti (OvO, ?Alos) alla voce, che con i suoi versi primordiali accresce l’intensità di questo brano dove tutto è più tranquillo ma non meno scuro: la batteria suona triste, sommessamente marziale, la voce non urla, sembra quasi riflettere tra sé, l’atmosfera è notturna, probabilmente stiamo sognando, ci troviamo in un momento di apertura claustrofobica, è il momento più intimo del disco, e ne è il suo cuore pulsante; siamo partiti ma non siamo cambiati, il male che avevamo dentro ci accompagna ancora, e soffriamo di nostalgia, vediamo, sentiamo e ritroviamo quello che abbiamo lasciato, e non siamo capaci di spiegare noi nemmeno a noi stessi, di nuovo e per sempre soli nella nostra fuga permanente. Il Doom di “Profondo Nero Senza Fine”, conduce alla conclusiva ed urticante “Vai Via” dove troviamo l’essenza della band, sia musicale, con i suoi momenti più duri ed estremi ed i suoi passaggi più pacificati ed ambientali, che lirica (“se il tempo potesse tornare indietro tornerebbero indietro le cose perdute (…) questo album di foto guardato al contrario riporta i morti alla vita di prima (…) non dormirò mai più per non sognarvi mai più”), con parole che sembrano urlate dal nucleo interno della terra. I due Unnecessary firmano un disco tosto e di sicuro impatto che suonato live, con la sua fisicità, non potrà che catturarci in modo ancora più totalizzante, e ci ricordano, con questa storia di chi fugge e di chi resta, che la sensazione di solitudine che ci accompagna non ci abbandonerà mai e che la capitale del male è dentro ognuno di noi, mostrandoci, oltre ad odio e merda, cuore e cervello, nonché due corpi in volo, perpetuo e consapevole, dal Ponte Vecchio alle rosse acque dell’Arno.

Tindersticks – The Waiting Room

Nei quattro anni che separano questo nuovo lavoro da The Something Rain, i Tindersticks non si sono mai fermati avendo prodotto la sonorizzazione per Ypres, mostra sulla prima guerra mondiale dell’omonima città belga, la colonna sonora Les Salauds per il film Bastards dell’amica Claire Denis, ed il gradito dono Across Six Leap Years, a dimostrazione di una vena creativa che forse supera persino quella di inizio carriera. The Waiting Room è un lavoro ancora più cinematografico di quanto un disco del francofilo gruppo di Nottingham possa già essere di per sé, infatti ogni canzone presente è accompagnata da un cortometraggio che propone un contro punto di vista più aperto rispetto a quanto proposto su disco dalla band, gli undici lavori raggruppati insieme (faccio comunque notare che non si tratta di un concept album e che di conseguenza i video non hanno nessuna connessione tra loro) formano The Waiting Room Film Project, progetto prodotto in collaborazione con il festival del cortometraggio di Clermont-Ferrand sul quale al lavoro troviamo diversi registi indipendenti tra i quali, ovviamente, Claire Denis, oltre che il vincitore del César, Pierre Vinour, il fotografo Richard Dumas (sua la malinconica immagine in copertina), e lo stesso leader del gruppo Stuart Staples. Dopo tale premessa l’apertura con l’ottimo strumentale “Follow Me”, rilettura di uno dei temi del film Gli Ammutinati del Bounty del 1962, può risultare pressoché perfetta, anche perché il brano che segue, “Second Chance Man”, parte subito con la voce di Staples senza un’introduzione musicale, il che forse sarebbe stato troppo d’impatto in apertura di disco, in questo brano il cantato è accompagnato da una batteria spazzolata e da note d’organo che per quanto appena accennate sono capaci di scaldare molto, ad accrescerne ancora il sapore l’ottimo lavoro degli ottoni del collaboratore Julian Siegel che si comporta anche meglio in “Help Yourself”, un fosco Funk Swing in cui troviamo anche una splendida linea di basso oltre che uno Staples in gran spolvero. Tra questi due brani dimora il terzo singolo fin qui estratto, “Were We Once Lovers?”, che ha preceduto di pochi giorni l’uscita del disco, brano tra i più trascinanti del lotto, anche qui troviamo un gran lavoro di Dan McKinna al basso, una chitarra ben più vistosa che altrove, e, tanto per cambiare, un’altra ottima orchestrazione, drammatica e claustrofobica. Come spesso capita nei lavori della band non mancano ospiti, in questa occasione ne troveremo due, la prima che incontreremo sarà Lhasa de Sala (già ospitata per “Sometimes it Hurts” in Waiting for the Moon) in una registrazione del 2009, pochi mesi prima della sua prematura scomparsa, con un brano fin qui segretamente custodito, “Hey Lucinda”, dove da un invito ad uscire per bere qualcosa da parte della voce maschile nasce una riflessione che va ben oltre il rapporto uomo-donna, and these dirty little cigarettes we smoke/and the liquor it just throws/a plug where the feelings we should show dichiara la voce femminile, per poi offrirci un I only dance to remember how dancing used to feel nel momento, a livello strumentale, più spensierato. A questa piccola perla resa pubblica dopo sette anni segue un altro ottimo strumentale (gran lavoro del tastierista Dave Boulter, sempre, ma soprattutto in queste occasioni) , “Fear of Emptiness” col suo abbraccio ovattato ed avvolgente; e spetta ad un altro strumentale, il quasi meditativo “Planting Holes”, il compito di separare due dei momenti più tesi del disco: la title-track e “We Are Dreamers!”, il primo è un brano quasi a cappella dove il corposo baritono di Staples è accompagnato solo dalle poche note funeree di un organo che vanno a creare un’atmosfera decadente e dall’altissima emotività, nel secondo troviamo l’altra ospite del disco, Jehnny Beth delle Savages presta infatti la sua potenza e le sue sfumature alla feroce “We Are Dreamers!”, brano dall’altissima intensità, scuro, angosciante, minaccioso, che rappresenta indubbiamente un altro punto di altissimo livello di questo nuovo lavoro della band. Il disco va a terminare con la successiva “Like Only Lovers Can”, ballata romantica nel più classico stile del gruppo. The Waiting Room è un disco che cresce ascolto dopo ascolto e seppur meno audace del suo predecessore è un disco dei Tindersticks in tutto e per tutto, anzi, di più, forse siamo di fronte al perfetto autoritratto di una band che per l’ennesima volta si conferma, con un lavoro che trasuda dolore e romanticismo (come d’abitudine siamo dalle parti di Nick Cave e Leonard Cohen), ed è capace di trasmettere impeccabilmente e con forza e raffinatezza passionali tutto quel che ha da dire e da dare, incertezze (esistenziali) comprese.

Tortoise – The Catastrophist

E così dopo sette anni, pubblicando un lavoro che ha radici più lontane di quanto si possa pensare, ritornano i Tortoise. Correva infatti l’anno 2010 quando Chicago, la città dei nostri, commissionò al gruppo la realizzazione di una suite che rispecchiasse l’identità Jazz del luogo; furono così composti cinque temi (una suite in cinque movimenti) su ognuno dei quali lavorò un diverso ospite dell’ambito jazzistico del posto. Quei cinque temi, che erano poco più che bozze a cui aggiungere improvvisazioni, si sono col tempo trasformati ed evoluti (il tutto rivisto in chiave, e quindi complessità, Tortoise) in buona parte dei brani che compongono The Catastrophist. Si tratta di un lavoro che per certi versi potrebbe arrivare da ancora più lontano; il disco, infatti, seppur con qualche novità anche totalmente inattesa, sembra uscire dal periodo che trascorse tra TNT (1998) e Standards (2001) e, per quanto risulti leggermente inferiore al primo, suona nettamente meglio del secondo. Le novità inattese sono due brani cantati, anche se in realtà il canto dalle parti dei Tortoise era già passato con due dischi (The Brave and the Bold con Bonnie ‘Prince’ Billy, ed In the Fishtank 5 con The Ex, entrambi registrati in tre giorni), ma è la prima volta che lo troviamo in un lavoro firmato esclusivamente a loro nome, e soprattutto è la prima volta che funziona, sarà che per la precisione certosina dei nostri registrare in qualche anno anziché in qualche giorno fa una certa differenza. Il primo dei due brani in questione è la cover di “Rock On” di David Essex, brano del 1973, un Dub Rock piuttosto minimale e particolare vista l’assenza della chitarra, che in mano ai ragazzi di Chicago, seppur rimanendo molto fedele all’originale, diviene ancor più ipnotico grazie ad una godibilissima sezione ritmica; a dare voce al pezzo troviamo Todd Rittmann degli U.S. Maple. L’altro cantato presente è invece un brano originale, “Yonder Blue”, nel quale alla voce troviamo Georgia Hubley degli Yo La Tengo, e qui i Tortoise ci spiazzano ancor di più perchè questo brano è addirittura una ballad, una crepuscolare ballad Lo Fi, al forte profumo di Pop datato, il cui ascolto ideale si avrebbe in un fumoso bistrot parigino. La prestazione del combo è più che soddisfacente anche in “Shake Hands with Danger” dove sembra si incontrino un’orchestra gamelan ed un gruppo Fusion, l’arrangiamento è come sempre perfetto, la classica tensione Tortoise, che spesso risulta essere troppo statica e di maniera qui riesce a trovare una buona visceralità. Altri brani ben riusciti sono “Gesceap”, primo singolo estratto, ascoltabile da un paio di mesi abbondanti, brano narcotico, quasi dissonante, minimale, nel quale vediamo la musica d’avanguardia abbracciare le armonie degli Stereolab e dei Broadcast (presenze percepibili anche in altri brani), “The Clearing Fills”, un’ipnotica sospensione Ambient Jazz con finale dronico, “Hot Coffee”, un Funk rallentato e sintetico, dove oltre ad un’ottima linea di basso si trovano godibili graffi chitarristici, e la conclusiva “At Odds with Logic”, desertica e cinematografica. Come sempre, escludendo i primi due meravigliosi lavori della band, non mancano brani che soffrono troppo di manierismo, di immobilità, brani nei quali la tensione creata riesca a liberarsi portandoci la scossa, il graffio, la visione. In ogni caso, dopo i primi due lavori non proprio eccelsi degli anni zero, i Tortoise confermano i progressi che già sul precedente Beacons of Ancestorship si erano fatti sentire, probabilmente migliorandoli ancora, con un disco che ha sicuramente bisogno di più ascolti e come sempre, trascendendo i generi, si sottrae a facili catalogazioni.

Hinds – Leave me Alone

Le Hinds sono quattro ragazze spagnole, madrilene per l’esattezza, delle quali, nell’ultimo anno, si è già parlato moltissimo nonostante la giovane età (si va dai diciannove ai ventiquattro anni). Inizialmente erano un duo, composto dalle voci e dalle chitarre di Carlotta Cosials e Ana Perrote, ed il loro nome era Deers, cervi al maschile, animali ai quali tramite un’operazione indolore, affrontata col sorriso sulle labbra, si è dovuto far cambiare sesso a causa della minaccia di causa legale da parte di una band dal nome simile; dall’inizio dello scorso anno alle due si sono aggiunte Ade Martin al basso ed Amber Grimbergen alla batteria. Le ragazze, seppur al loro primo full length, avevano già avuto molto successo con un paio di singoli, su tutti “Bamboo”, e con l’EP Very Best of Hinds so Far dello scorso anno (prima pubblicazione di un certo peso a nome Hinds), grazie al quale le quattro spagnole hanno avuto modo di suonare praticamente ovunque, di aprire per gruppi dal calibro degli Strokes, e di partecipare a grandi festival come quello di Glastonbury. Ma passiamo al disco, che, oltre a parlare di leggerezze varie, è sostanzialmente un bignamino riguardante l’amore e le sue varie sfaccettature scritto da quattro ragazzine riottose, o presunte tali, del secondo decennio del ventunesimo secolo, ben calate nell’epoca in cui vivono, che di restare sole non sembrano proprio volerne sapere per quanto finiscano per correrne il rischio. L’amore e la sua mancanza sono cantati e suonati nel modo sguaiato e sbilenco cui le Hinds ci avevano già abituato e preparato con le precedenti pubblicazioni (solo leggermente più pulito) che qui ritroviamo in buona parte, cosicché questo disco risulta nuovo solo per ventisette dei suoi trentotto minuti di durata. Durante i brani che lo compongono le voci di Carlotta ed Ana, una più melodica, l’altra più grezza, si inseguono, si superano, capita sembrino trovarsi in disaccordo, dare significati diversi alle stesse parole, salvo poi avvicinarsi e stringersi in un abbraccio, talvolta disturbanti eppur piacevoli, capaci di poter farci ricordare Kim Deal (i pianeti Pixies e Breeders sono comunque ancora lontani per le nostre giovani), ma ancor più spesso due sedicenni ubriache al parco in una calda e soleggiata domenica pomeriggio. Musicalmente il disco non ha molto da dire, i pezzi suonano tutti piuttosto similmente, il sound è per lo più un Garage Rock con frequenti strizzate d’occhio al Pop, soprattutto in buonissima parte dei brani fin qui inediti che, escludendo la buona “San Diego”, vanno un po’ a velare l’immagine esuberante delle quattro, il che non è da considerarsi un male a prescindere. Tra i loro riferimenti possiamo trovare Raincoats e Morlocks, così come i Pastels o i B-52’s saccheggiati delle loro tastiere elettroniche, e come sempre chi più ne ha più ne metta; comunque, nel loro specifico caso, a farla da padrona sono quasi sempre le chitarre di Ana e Carlotta, suonate in modo amatoriale o poco più, basso e batteria risultano essere solo lo scheletro al quale appoggiarsi. Si tratta dunque di pezzi facili, fatti per essere imparati a memoria dopo un paio di ascolti, con testi freschi, giovani, talvolta dolcemente stupidi, comunque sempre con quella goccia di emotività ben presente, anche nei brani più espliciti, più vicini all’immagine che le madrilene hanno fin qui dato di loro. I brani menzionabili che troveremo saranno il Garage Pop del nuovo singolo “Garden”, posto in apertura, “Fat Calmed Kiddos” che, se ce ne fosse bisogno, ci fa capire che il titolo del disco è da leggere con la dovuta ironia: “I needed a risk ’cause I needed to try/And I needed a breath ’cause you were out tonight” fino al coretto finale Please don’t leave me eseguito a modo loro, arriveranno poi “Castigadas en el Granero”,“Chili Town” e “Bamboo”, brani che comunque già conoscevamo, per scivolare verso la conclusione del disco e trovare “And I Will Send Your Flowers Back” col suo andamento triste e sbronzo (la soleggiata domenica si è ormai fatta scura e, scolando le ultime gocce dell’ennesima bottiglia, le nostre rientrano a casa, cantando e camminando maldestramente tra strade deserte illuminate dalle poche luci funzionanti e da un’eloquente mezza luna). Le Hinds confezionano il disco che avevano in mente e che il loro pubblico le chiedeva, ripulendolo giusto un po’, in modo da poter conquistare ulteriori ascoltatori, confermandosi così ben aderenti ai loro giorni, né più né meno. Non si tratta certamente di un lavoro da buttar via, il disco ha dei passaggi piacevoli, e si sente che è suonato da quattro ragazze che sono amiche anche fuori dai palchi e dagli studi di registrazione, in modo altrettanto certo non si può parlare di un gran lavoro; indubbio è che l’attesa per questo esordio lungo, seppur circoscritta al circuito indie, sia stata gonfiata parecchio rispetto a quanto ha da offrire.

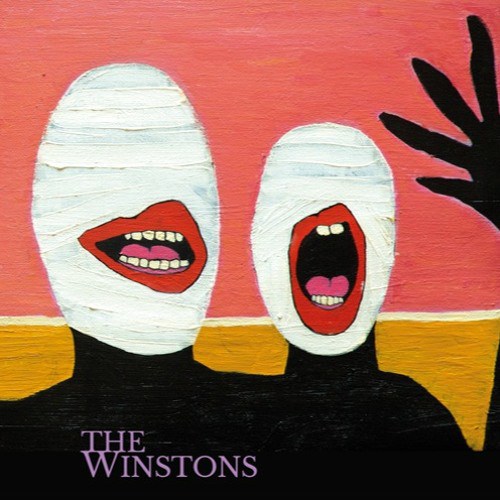

The Winstons – The Winstons

I The Winstons sono un trio formato da Enro Winstons (tastiere, fiati, voce), Rob Winstons (basso, chitarra, voce) e Linnon Winstons (batteria, tastiera, voce). Trattasi di un rockettaro, ma pur sempre amorevole, papà e dei suoi pargoletti? O forse di 3 giovani capelloni scapestrati conosciutisi in un college, magari a sud-est di Londra, che scoprendo di portare lo stesso cognome e strimpellare 3 diversi strumenti decidono di metter su un gruppo per far baldoria insieme? No, niente di tutto questo, almeno in parte, perché dietro ai nomi sopra citati si celano le figure di 3 rappresentanti di razza della musica italiana degli ultimi anni: Enrico Gabrielli (Enro), Roberto Dell’Era (Bob) e Lino Gitto (Linnon), vero però è che soprattutto a sud-est di Londra il trio tende lo sguardo, alla Canterbury dell’indimenticabile decennio 65-75, e trattandosi dunque di Progressive era pressappoco impossibile che ad occuparsi di loro non fosse che la AMS Records, casa discografica molto attenta al presente come al passato di questo genere musicale. Il disco si apre con “Nicotine Freak”, brano scelto anche come singolo ad anticipare l’uscita dell’album, scelta più che condivisibile poiché si tratta di uno dei pezzi migliori del lotto ed è capace di rendere da subito chiare le intenzioni del trio. La voce, seppur meno emozionale, richiama a Robert Wyatt, il lavoro sulle armonizzazioni vocali è più che buono e musicalmente “Nicotine” suona come un Progressive che col passar del tempo diviene sempre sempre più freak. Si prosegue con brani che pur conservando sempre una matrice Progressive e Psichedelica si muovono in diversi territori, passando da brani più jazzati (“Diprodton”, che porta in realtà un titolo giapponese) a caldi saliscendi Pop (“Play With the Rebels” e “She’s My Face”) senza lasciarsi sfuggire neanche atmosfere più cosmiche (“…On a Dark Cloud”) o colorazioni in parte più scure e robuste (“Dancing in the Park With a Gun”). I 3 Winstons si muovono piuttosto agevolmente tra tutti questi territori ed il disco scorre via piacevolmente, ma senza picchi in grado di regalare quelle vibrazioni, quelle sensazioni, capaci di rendere grande un album o comunque una canzone, e purtroppo nel trittico finale (trittico per chi li ascolterà su CD, MC o in streaming, poiché nella versione in vinile “Number Number”, altra canzone che in realtà porta un titolo giapponese, e che probabilmente risulta essere la migliore delle 3, non sarà presente) il trio mi sembra soffrire un po’ di manierismo, non la migliore delle sofferenze per chi propone questo tipo di sound. Ai nostri, qua e là supportati anche dall’immancabile Xabier Iriondo e dalla tromba di Roberto D’Azzan, va il merito di ricordare molti ma di essere uguali solo a sé stessi, durante l’ascolto oltre al già citato Robert Wyatt, non sarà difficile trovare influenze dei Gong come dei Beatles, di Kevin Ayers come dei primissimi Pink Floyd e molto altro ancora risalente al già citato decennio dal quale gli Winstons sembrano provenire e non solo amare e celebrare, o prendere a pretesto per sfornare un disco. Il trio suonerà live in lungo e in largo per l’Italia per tutto il mese di Gennaio (e non è da escludere vengano annunciate nuove date in seguito), consiglio agli amanti del genere di selezionare la data più vicina a casa propria e non mancare all’appuntamento, credo che dal vivo gli Winstons possano regalarci belle sorprese essendo ancor più liberi di poter suonare free.