E’ praticamente come riportare le lancette dell’orologio indietro negli anni novanta nel pop alternative di quell’America sempre più distratta verso le estetiche generazionali o – per ammissione degli alternativi stessi – ancor più ora menefreghista verso le young-waves che si materializzano ovunque; i newyorkesi di Brooklyn Here We Go Magic capitanati da Luke Temple, arrivano sugli scaffali con un nuovo disco “A Different Ship” prodotto da quel marpione di Nigel Godrich, un disco dove pop e sostanze psich si mescolano felicemente a giro di trottola, un po’ brioso, un po’ meditabondo ma con una resa finale strisciante e appetibile.

Una scaletta cangiante, brani e groove che non vanno mail in collisione, una lunatica stravaganza nei testi ed il gioco si fa sempre più intrigante man mano che la tracklist convince l’ascolto che la miglior cosa è lasciarsi andare come in un flusso coinvolgente e convincente, tra le sue braccia aperte: il disco, prende ed assume forme sempre più simili a quel che generalmente s’intende per canzone “acida”, non prettamente riferita alle elucubrazioni alcaloidi, ma più che altro per quell’evanescenza alla Robert Wyatt allampanata e onirica che costituisce poi il bello del tutto. Splendidi tagli, ritagli e collage di atmosfere fantastiche sono la cifre consenzienti che il trio americano arrangia e varia in trame melodiche fragilissime e capaci di forza, cifre che prediligono eccellenza invece che indisciplinati sodalizi commerciali.

Agli antipodi dell’eccessività artificiosità, con quel senso tenerone tra gli America “I believe in action” e il Garfunkel storico “Over the ocean”, arriva la delicatezza di “Hard to be closed”, “How do I know”, la dance robotica che tremula in “Make up your mind”, e la ricercatezza di profumi mid-ambient che svolazzano leggiadri tra le ali della stupenda “A different ship”; alla fine si ha la suggestione di un viaggio fantastico, tra amore e pacificazione, che non strattona nulla ma che può redimere gli orecchi da tanto marciume sonoro che infastidisce l’odierno. Gli HWGM da quella Brooklyn rumorosa e jungla di stilemi, portano una ventata d’altro che, se non capovolgerà sicuramente chissà cosa, di sicuro un potente stato placentare lo procura.

Max Sannella Tag Archive

Here We Go Magic – A Different Ship

Toy – Toy

Forse non ce ne siamo mai accorti, probabilmente la crisi economica ci ha distolto oramai anche dalle nuove onde sonore che arrivano d’oltre alpe, fatto sta che mentre da noi lo spread suona come un tormentone, dall’altra parte dell’Europa, il quintetto inglese dei Toy, con il disco di debutto omonimo, scorrazza felice e ascoltatissimo in ogni dove, radio, live e chi più ne ha più ne metta, dodici tracce che fanno furore tra i giovanissimi, di quelli ansiosamente irretiti dalle nebulose chiaroscure del post-punk ancora in odore di new vave.

Disco dai colori grigiastri, sonorità devozionali agli anni Ottanta in pieno e con una – di primo ascolto – paurosa vicinanza stilistica con The Horrors, ma mi si dica che cosa oggi nella musica ci sia più da inventare, e allora lasciamo scorrere questo fiume in piena di melodia elettrica e torbacea che poi è materia di ottima qualità interpretativa e realizzate con quell’imprinting lunatico e alternato che finisce a piacere in toto, rallegra nonostante lo shoegazer di base, intrigante e convulso che può benissimo guerreggiare con i sounds indie più eclatanti; una puntina di revival si nota tra le pieghe del disco, saranno quei larsen chitarristici di sottofondo, i riff corposi ed esplosivi centrali, il drumming frenetico e scostante, ma quello che più conta è che il disco – sebbene tutto – funziona a meraviglia e mette soggezione (o potrebbe mettere) a tanti altri prodotti last minute.

Sì, la qualità è la maggiore prerogativa del registrato, una quadratura perfetta di rimando che ritorna indietro contemporanea, sfumature recondite e piglio personalissimo che – senza dissacrare nulla – forma quella dolciastra patina retrò sulla schiena di cavalcate e circuiti darkeggianti che rimbalzano ovunque; è solo un primo disco, l’approccio è notevole da non credere, e incrociando le dita sperando di non usare mai un futuro un interrogativo sul loro percorso sonico, gustiamoci l’onda melodrammatica di “Reasons why”, i ritmi drogati di indie windy “Lose my way”, “My heart skips a beat”, e la wave scattante e fenomenale che decapotta nella tripletta “Motoring”, “Make it mine”, “Kopter”, tutto un insieme di emozioni raffinate dalle quali si possono anche riconoscere – ad un attento annuso d’orecchio – piccole ispirazioni estrapolate dai mondi vicinali di New Order con Echo And The Bunnymen incorporati.

Ripeto, è solo un primo disco, forse e speriamo ne seguiranno altri, intanto i nostri inglesi fanno capire di non scherzare affatto e queste “provocazioni d’assaggio” saziano e fanno fare anche il ruttino di goduria e buongusto.

Herba Mate – The Jellyfish Is Dead And The Hurricane Is Coming

Con la ristampa in 200 esemplari in vinile di questo bel disco del 2009 “The Jellyfish is dead and The Hurricane is coming” della band ravennate Herba Mate da parte della Blind Proteus di Simona Gretchen, tornano ad esalare i nuclei originari dello stoner desertico, avido di dolcezza e dipendente dalle sabbie aride e granulose di Kyuss e QOTSA, quelle belle desolazioni compresse e amplificate che evocano riti senza tempo e macerie fumanti di deliri post-qualsiasi cosa.

L’alchimia della band è insaziabile, si alimenta su basamenti ed ingredienti dilatati, massicci e stordenti, un rombo costantemente oscuro che erutta senza abbellimenti atmosfere percussive e cupi motori ipnotizzanti tra riffs e pelli esangui, un acido e sinistro incedere che è poi un crescendo inesorabile di subliminali ricerche che mordono tutta la tracklist, una sequenza di dissonanze e frequenze high level impressionante; certo è una ristampa con qualche nuovo innesto effettato, un disco da ascoltare dopo una nottata di baldoria come sustain sonoro all’infinito, privo dell’arroganza di insegnare qualcosa di nuovo, ma che tutto sommato riesce a rimettere insieme una eco degli anni Novanta inestimabile nella sua giusta devastazione d’ascolto.

Il marchio di fabbrica Herba Mate è incrollabile, avvolge arcani profondi e affascinanti, primordiale nel morso e beatificante nelle evoluzioni esplosive, buone le chitarre e il suono vintage valvolare che griffa l’orecchio e animo, animo che ribolle nelle cavalcate psichedeliche di “Imargem”, nello shuffle settantiano che corrobora “Aragosta vs Panther”, animo che si stordisce nelle allucinazioni offuscate che rimbalzano in “Nicotine” o nella tribalità malefica che echeggia tra le volte di “Bugs”; è un disco stratificato, organico e tutto d’un pezzo, perfetto nell’esprimere il sottovuoto arido delle grandi dissolvenze elettriche, e che coglie in pieno – anche da sobri – l’urgenza oppiata dello stoner più puro e della lisergia in musica “Sputnik”.

Passa il tempo ma rimane ancora bello come una tempesta di fuoco.

“Diamanti Vintage” Talking Heads – Fear of Music

I rapporti con il resto della band, ovvero ( e più che altro) i contenziosi tra Byrne e l’ego smisurato di se stesso, minano i resoconti a tavolino delle nuove progettualità discografiche, ma come si evidenzia sin dal primo ascolto di “Fear of music”, il suono e il carattere pare più maturo del solito, meno schizofrenie e più accenti melodici, anche se la nevrosi urbana è lungi dallo sparire categoricamente; con Brian Eno e Robert Fripp a capo della spiritualità di gruppo, i Talking Heads con questo disco sorpassano già i futurismi a venire delle new culture di Remain in Light, un salto qualitativo superiore che porta il gruppo a manifesto di un arte urbana scolpita nel suono, quella insoddisfatta frenesia di battere – con ritmiche ossessive, visioni, deliri e tribalità urbane – l’avanguardia che in quegli anni targati ’70 correva forte e stranita.

E come sempre la musica delle “teste parlanti” è musica contagiosa, ma che molti invece trovano – specie in questo lavoro – un pochetto sotto le righe, al netto di quelle curve a gomito, distorsioni, psichiatria a fumetto e alienazioni contemporanee che poi sono le credenziali della formazione, ma sono abbagli, anche perché il suono totale comprende il meglio delle espressioni culturali internazionali e il joker Byrne – genio/uomo dal carattere dittatoriale – è al massimo della sua forma interpretativa; una cascata di strumenti, tele wave, chitarre angolarti e ancora wave a risintonizzare la mira sonora che i newyorkesi oramai hanno adottato come direttrice di successo e forse – con le dovute cautele – allungate poi a quegli appannaggi poppyes “Heaven”, “Air” che costituiranno un domani come base per altri brani di successo mondiale.

L’Africa rimaneggiata nelle ritmiche electro-funk “I Zimbra”, l’aria Ottantiana che respira “Mind”, i batticuore accelerati dei Clash “Cities”, i move-.shuffle che sculettano nel funk secco “Life during wartime” o i parallelismi sperimentali, quei tocca e fuga psicotropi che strozzano divinamente “Drugs”, fanno di questo capolavoro “cangiante” la punta di diamante del diamante intero che verrà allo scoperto, anche se il caratteraccio di Byrne è una continua lacerazione d’insieme e una potenza esplosiva che lima le già ben limate esasperazioni del resto della band.

La musicalità griffata in Fear Of Music è straordinaria, quella presa affamata che ti addenta per il polpacci e te li mette in moto, sempre che un signor Brian Eno “il consigliere di stato” ne dia il permesso!

Dottorconti – A Voi Ragazze

La Cabezon Records (ri)tira fuori dai cassetti degli anni “rubini sonori” che sono stati (ndr) pensati, registrati e abbandonati dai loro autori e mai resi pubblici prima d’ora, e dopo lo stupendo disco di Alessandro Longo, eccone spuntare un altro del cantautore Dottorconti, un prestigiatore di parole e concetti che nel suo “A voi ragazze”, tira fuori delicate e stranianti trame, storie del passato, momenti vissuti in pieno ed altri immaginati nel tralice della fantasia verosimile, ed è un continuo flusso raccounteur che si snoda in una tracklist fresca e improntata, una cinquina di suoni, colori e soluzioni vitali che lasciano – a fine corsa – l’ascolto appagato di buono.

La necessità – quasi intoccabile sembra – di dedicarsi a storie in solitaria, solitudine rappresa come in giornate afose d’agosto, e fare canzoni senza intrusioni di sorta, porta Dottorconti ad un buon uso della melodia autonoma e ad un bisogno di una certa “verve” gigiona che danno forma e sostanza ad un disco che è come un libro, più lo sfogli con gli orecchi e più si concede nelle sue “stanze di vita”, si confida e prende coscienza del suo spessore sempre e comunque con un’inconsolabile ma compiaciuta malinconia di fondo; dieci tracce apparentemente casuali, amori che vanno e vengono, respiri, sospiri, poetica urbana che va in giuggiole nell’incedere sausalito De Gregoriano “Valfiorita”, si copre di solarità e pensieri alla Silvestri “Primavera”, “L’attimo, l’arte”, Gazzè “Quasi giorno”, fa il broncio amorevolmente “Blues di Mitilene” e punteggia al pianoforte lo stato d’anima delicato di un addio o di arrivederci che tra le pareti vuote di “Un’ora di sereno” lascia amarezza e cerotti appiccicati al cuore.

Ci sono dischi che arrivano per passare in fretta nel passato, ci sono invece dischi che dal passato arrivano in punta di piedi per andare nel futuro, se lo si vorrebbe, e questo lavoro di ieri è nell’oggi come uno schiocco di dita a ricordarci che le cose timide sono proprio quelle che si mangiano il tempo e le età, e Dottorconti pare saperlo da sempre, ma non lo vuole dare da intendere, forse anche questo è un suo segreto inconfessabile.

Disco straordinario nella sua disarmante semplicità.

King Size – Guess It

Non si sa il perchè, ma avrebbero già dovuto essere un fenomeno underground questi King Size, quartetto trevigiano che con il nuovo disco “Guess It” – dieci tracce di sano e robusto cortocircuito rock.-garage maculato di brit – ri(dimostrano) di avere tutti i full ed i jack in ordine per andare più su, a conquistare una fetta e più fette di notorietà della torta underground; pezzi elettrici di energia ed impensabili equilibri sonori che si intrecciano e si riproducono all’inverosimile, una tensione amplificata che lascia immediatamente l’impronta “pirica” delle band rock’n’roll con i contro testicoli.

Sono in quattro ma costruiscono un caos evocativo plurimo, un bailamme dove l’effetto primario è un “rock a manetta” che si ripercuote tra woofer e coni come un pungiball impazzito, quell’energia che si consuma tra i Ramones “Distortion” e i Tangerine Puppets “Wanna be yours” che sbatte di testa ed inventa soluzioni distorte da pogare senza ritegno, con la giusta strafottenza, il giusto “ghigno” d’ordinanza; ottime anche le virate verso colorazioni brit pop di primaticci Blur “Money Laundering”, “London sun”, “Gimme some talent”, ma la necessità di prendere chiare posizioni soniche sono dettate dall’impellenza di spaccare le testate degli ampli e di rimandare la botta di vita scatenante del rock alle nevrosi scoppiettanti che “I really want to fly”, lo shuffle schizzato di “Mr. Green Pie” e la bella ballatona che sprizza malinconicamente da tutti i pori possibili le rifrazioni sixsteen “ Sitting on the moon” mettono a contrasto di un ascolto passivo l’orecchio, poi si traducono in complementi essenziali per un disco che suona e fa muovere canagliescamente chiunque.

I King Size sanno il fatto loro, sfornano una list che fa scintille ed un tracciato elettrico che non ammette fiacche fisiche, tutto il resto è gioia.

Adriano Modica – La Sedia

Di primissimo impatto è difficilissimo stabilire un minimo di rapporto – anche simbolico – con il nuovo e terzo disco del cantautore calabrese Adriano Modica, “La Sedia”, ma poi seguendo il percorso informale della tracklist, si è percorsi da una strana malia suggestiva che si apre progressivamente, e in pochi giri di stereo, si arriva alla consapevolezza di un lavoro discografico non male, con molta scorza, ma non male se si è pervasi dai movimenti interiori che l’artista stesso mette in mostra attraverso dieci brani.

Il disco parla ed intende espressività dentro, un cantautorato dai doppifondi d’anima rigati, una strana psichedelica che incrocia Barrett e Basile come fossero giorno e notte, poesia, struggimento, devastazione e delicatezza si amano e intrecciano le loro corporalità come serpi addomesticate, un’opera che vive e sbava di luce propria, in movimento come negli stati fermi dove tutto è contenuto e poi rilasciato come una forza viva mai artificiosa; brani come fotografia ingiallite, arrangiamenti come istantanee in bianco e nero, poetica come un fuoco a metà ma che riscalda comunque se ascoltato tra la notte e l’alba.

Modica, artista della Calabria underground, non si fa mancare nulla nell’armamentario strumentale che suona nel disco, flauti, archi, ottoni, clavicembalo, vibrafono, timpano, e poi quell’asterisco esemplare che brilla nella partecipazione dell’artista inglese Duggie Fields; dunque un lavoro che – come si diceva prima – si apre piano piano e mostra tutte le sue intercapedini sonore facendo diradare tutte le foschie che appaiono all’inizio, lasciandosi poi familiarizzare in maniera piena con i messaggi che l’opera stessa vuole consegnare agli ascolti. Ascoltato di seguito può dare anche leggeri accenni di dipendenza, una sincronizzazione di stimoli sonori che arrivano diritti all’orecchio come la De Andrèana “Il bastone e la scala”, il pizzicare di corde acustiche solitarie “Alluminio”, “Che mi dai”, “Stelle scalze” o il fantasma flebile di un Drake notturno che si muove pensieroso in “Ninnananna per Lulù”, certo non un disco per chi cerca “sound e jump”, nemmeno per chi vuole sfuggire la malinconia e darsi una tonicità impassibile, piuttosto una serie di brani ottimi per stare da soli e rischiarare le proprie nudità interiori e magari farci due “chiacchiere sincere” una volta per tutte, poi una volta ristabilito l’equilibrio, riascoltarlo come bella entità salvifica.

Duff – Ci sono gente che non stanno bene

La nostrana IndieBox per il punk e tutte le sue affiliazioni è come una casa madre ospitante e premurosa, un porto sicuro dove le band “professanti” questa ribelle religione anarchica hanno riparo e voce per poi imperversare – col loro ruggito più o meno antagonista – lungo tutto lo stivale ed oltre, e ciò non può che farci piacere tanto da poterci fanfaroneggiare come una seconda Inghilterra di spilloni da balia, creste e urla guerriere.

Anche grandi anfitrioni punk storici e “inquilini della casa” come i calabresi Duff tornano a riempire la scena e forsennati live con un nuovo lavoro “Ci sono gente che non stanno bene”, quindici tracce che oltre ha fornire energia high-voltage continuano con quell’impulso primordiale che è ormai logo di “instabile garanzia” e scuola per tantissimi apprendisti di settore, praticamente un disco Duff è contemplazione elettrica e non solo più – come un tempo – schizofrenia ad alta velocità. Forti di una linguacciuta verità e ferrei nello stare fedeli ai ritmi convulsi “contro”, i Duff escono sempre “vivi e veri” dalle valanghe di mediocrità che arrivano da ogni dove, il loro è un sound punkyes che è tra i più potenti da sempre intercettati nell’underground stizzoso e deviato.

Con gli anni Novanta nelle piastrine e i Nofx nel dna, la formazione di Cosenza conferma una monumentale e visionaria passione a spaccare di brutto, non con la cattiveria che è sempre attribuita – come sfogo – al genere proposto, ma con la forza della melodia storta, quella che dice, ama e combatte con le intemperanze della poesia da cortocircuito, amplificata da woofer e jack impetuosi dal cuore “mammone”; riconoscibilissimi tra la scaletta i padri putativi sonici come Anti-flag, Rise Against, Propagandhi, Diesel Boy e Lagwagon, ma anche uno stainter formidabile che si intercetta nelle tirate elettriche “Che state facendo”, “Solo”, “Cristianità”, nella bella stonatura che fa hook “La tua storia”, nella sterzata sludge che schizza in “Finzione” o nel rock’n’roll old style che furoreggia in “Domani”, una scaletta a perdifiato che si da una calmata (si fa per dire) nell’alcolica e slogata “A luci spente” chiusura cabarettistica – con voci di sottofondo – che fa da gioiellino di promesse e resoconti agroamari.

Buon ritorno per i calabresi Duff, autori di musiche e logos irrequieti come sempre tra i più eccitanti in circolazione

Penti – Isdiri Misti Sini

Spesso gli ascolti dei cd che stazionano nelle tasche dell’underground cominciano per gioco, senza uno scopo preciso; poi ci si trova a che fare nelle situazioni giuste e allora si comincia ad ascoltare sul serio, con interesse. Questo preambolo per dire che l’esordio solista “Isdiri Misti Sini” di Marco Porcelli in arte Penti (già chitarrista dei Gardenya), da a presa rapida un reale valore musicale se si cercano cose sonore “out borders”, alla larga dalla consuetudine e per infine farsi un bel trip legale alla faccia della staticità.

Tracce con una propria e originale lingua fonetica, astratta e spiritata che non fa altro che allargare l’immaginario lirico/emotivo/evocativo che l’artista Penti tratta impalpabilmente; una psichedelia caldo/fredda che si ispira ai tratteggi nordici degli The Album Leaf, Amina come alle verticalità Floydiane che una volta insieme, interagiscono per tutta la durata del disco come a delineare una aurora boreale a tempo indeterminato. Che dire, un disco di metamorfosi, grazia e una certa spiritualità ancestrale che merita incondizionatamente un ascolto profondo e deciso, e lasciarsi galleggiare dal suo flusso fantastico e rimanerci su, come a bordo di un qualcosa che gravita leggiadro, fino al capolinea del suo percorso, del suo magnetismo soffice.

Non mancano momenti agitati se ci si avventura nelle ritmiche sincopate di “Tarm”, la titletrack, sullo spacey tarantolato Tarantiniano che sballa in “Ium”, ma poi il resto è un “dulcimer acido” di bello e senza peso che ha i suoi culmini nella melodia ancient di “Esta” in cui interviene la stupenda vocalità di Francesca Copertino, tra gli arpeggi acustici di Drakeana memoria “Blar” e nelle atmosfere Donoviane che “Across the sea” distribuisce copiosamente tra un sentimento dolciastro e lontani profumi di Vetiver; in totale sembra di essere davanti di lato e di sbieco ad un crescendo armonico soavemente vertiginoso, porto franco artistico di chi sa colpire la sensibilità e gli stati emotivi di orecchie oramai a “rota” di copia incolla sonori a catena di montaggio, e se questo può anche significare che Penti ci abbia stupito senza ricorrere a tanti effetti speciali in più, ebbene si lo ha fatto e con strike!

“Diamanti Vintage” I Garybaldi – Nuda

Prima – con la forte turbolenza elettrica che arrivava dagli States della controcultura e dagli amplificatori di un giovane di colore chiamato Hendrix – si chiamavano i Gleemen, poi – con l’avvento alato del suono progressive – si tramutarono in I Garybaldi, una delle formazioni tra le più originali del panorama di allora, non tanto per la sfrontatezza che dimostrarono, piuttosto per i riferimenti che non troppo nascosti ancora “succhiavano” gli echi di quell’America che non voleva abbassare la cresta, di quella terra di grandi esplosioni musicali.

“Bambi” Fossati voce e chitarra, Angelo Traverso basso, Maurizio Cassinelli batteria e Lio Marchi alle tastiere, questa la storica formazione della band e “Nuda” è il loro manifesto sonoro corredato da una bellissima cover disegnata per l’occasione da Guido Crepax, un disco che nonostante tutto non abbandona mai lo spirito e il gancio Hendrixiano – vera avanguardia in quegli albori Seventies – e lo si sente nelle incursioni di chitarra elettrica che spande dappertutto il move-it psichedelico, i rifferama evolutivi e intricati che Bambi elabora come una intelaiatura aracnide che “spancia” negli anni sessanta alcaloidi “Maya desnuda”, la Little Wing tricolore che prende il nome di “26 Febbraio 1700”, incunbolo di Fender spasimante e fiorita che mette i brividi addosso, mentre con il rock leggero che “L’ultima graziosa” mette in scena , il registrato accusa un momento di defaillance, ma è solo una caduta di secondi.

Ma poi, a rialzare maestosamente il tutto ci pensa la suite del “Moretto da Brescia”, tre atti prog che hanno i Genesis come padri spirituali e dove giochi medievali di tastiere, voci e atmosfere ancient si sposano con gli strumenti tecnologici vigenti “Goffredo”, “Il giardino del re”, e “Dolce come sei”, formando un trittico eccezionale e punto di fusione massimo a ponte di due ere soniche.

I Garybaldi rimangono tutt’ora nella memoria viva di chi – in quei frangenti acidi – ricercava il ponteggio tra la libertà della terra promessa yankee e i voli verticali di un nuovo modo di adoperare la musica , un sistematico reseat con il passato e un moderno impatto dei suoni; loro ci riuscirono per un poco, poi l’avvento di altri stimoli d’ascolto li ingoiò tra il limbo ed il nulla.

Bei tempi davvero quelli in cui si volava senza ali e senza nessuna controindicazione.

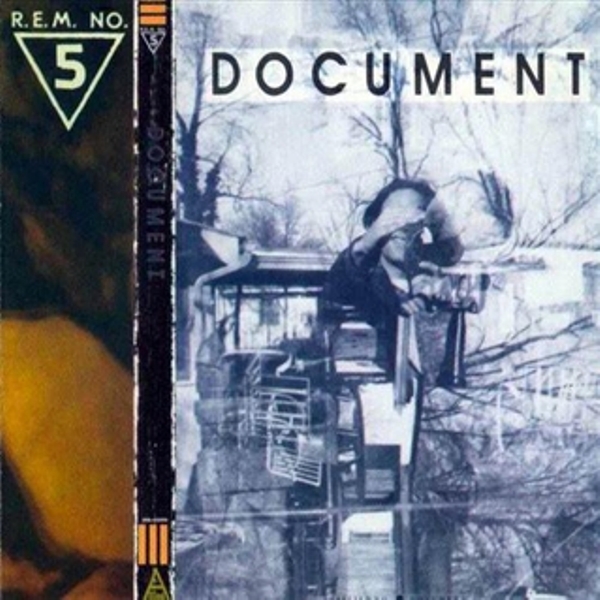

“Diamanti Vintage” Rem – Document

I REM, band capitanata da Stipe, ha già forzato i pareri critici del popolo underground americano, è riconosciuta in tutti gli stati ove ci sia un ballroom per suonare rock, in ogni piazzale di un college dove poter giostrare in santa pace accordi e melodie elettriche, ma si rimaneva comunque nel seminterrato della notorietà, ancora aggrappati al mondo degli outsider, e occorreva un qualcosa per fare il grande salto, il passo grande verso l’uscio “di casa”.

Prova e riprova arrivano ad incidere dischi di ottimo livello, ma sempre lì ad un centimetro dal tutto; l’occasione gli viene data dal produttore Scott Litt, e nasce “Document” il quinto di carriera e picco discografico che li catapulta immediatamente nel giro che conta, un disco che non suona solamente ma parla di politica e di diritti civili, un registrato che fece e fa spessore culturale oltre ogni limite di ascolto, e che tutt’ora rimane il manifesto “programmatico” dei REM per tutti gli anni a venire. Canzoni che rimangono appese alla storia del rockerama mondiale, canzoni destinate a cambiare per sempre gli obiettivi sonori dell’accademia alternativa di milioni di altre band e che praticano la libertà ed i sogni di generazioni che vogliono finalmente esibire i loro ideali di autodeterminazione.

Michael Stipe alla voce, Peter Buck chitarra, Mike Mills basso e Bill Verry alla batteria, sono un “quadrilatero” di poesia che si aggancia immediatamente ai refrain, quelle quasi filastrocche che si attaccano all’orecchio come un tic e che non se ne vanno più, e con queste nove tracce realizzano un disco il cui suono diventa il marchio e il modo di dire “suono alla REM”, il simbolo universale di una classe unica e mai contestata; pop alternativo e nomade, rock espansivo e quadrato, tutte caratteristiche che porterà la band di Athens (Georgia) a vendere cifre da capogiro, ma non si montano la testa, riescono a rimanere loro stessi convincendo chiunque con quel mood di semplicità che li contraddistingue. Document è un disco di rinnovamento, un distacco sonoro dai precedenti lavori che apre un nuovo corso ed una nuova “inquietudine” per tanti rivali e per altrettanti detrattori, ma la storia cancella tutto e rimangono nell’aria gli inni contro i privilegi e le assurdità “Finest Worksong”, “Welcome to the occupation”, la rivisitazione del brano degli Wire “Strange”, oppure chi non ha mai versato una lacrima ascoltando “Fireplace” o cantato a squarciagola sudando e gioendo a mille con “It’s the End of the world as we know (and I feel fine)” e “The one I love”? Nessuno può dire di no.